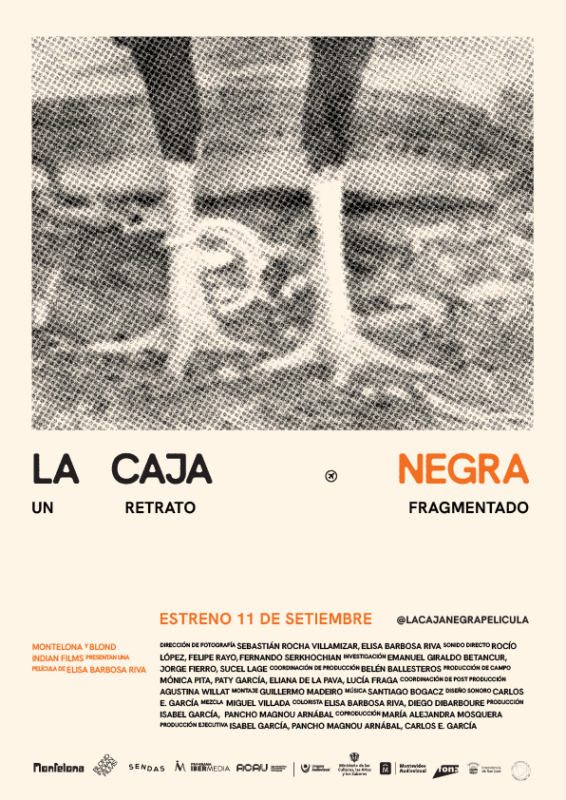

La caja negra es la ópera prima de Elisa Barbosa Riva. En un proceso que se extendió durante once años, Elisa se propuso reconstruir a través de imágenes, sonidos, recuerdos, anécdotas y sentimientos la imagen de Daniel Chavarría; escritor cubano-uruguayo que comenzó su carrera luego de secuestrar una avioneta y aterrizar en La Habana. Este suceso marcó un punto de inflexión en su vida, así como esta película lo marca tanto para él como para la directora. En base a esta premisa entablamos un diálogo que explora el proceso de filmación, su relación con Daniel, las posibilidades del cine como herramienta de reconstrucción histórica e identitaria y la imperiosa necesidad de no dejar de mirar hacia atrás.

Para vos, ¿quién era Daniel Chavarría antes de hacer la película?

Está buena la pregunta en el sentido de que, si yo voy para atrás en el tiempo, encuentro a una Elisa que vivía en las utopías. Creo que Daniel representaba ese reflejo mío después de muchos viajes, transformaciones y vivencias de una época de dictadura, de violencia. A Daniel lo conocí en la cresta de la ola, en un momento que sería como el climax. Mi Daniel en esa época representaba una figura muy simbólica, muy idealizada, de donde yo podía obtener respuestas. Además, lo conozco en este día particular en el que muere Fidel Castro. Entonces, representa una búsqueda interna de, por un lado, sentir que era una estudiante ingenua que idealiza, que vive este estado de los revolucionarios y vive, sobre todo, la muerte de los revolucionarios. Entonces, todo lo que pueda decir de él antes y después es una imagen imaginaria totalmente idealizada. Digo después porque siento que vuelvo al mismo lugar con la película, pero con una transformación. Pero, al fin y al cabo, es el mismo Daniel. Daniel era una persona con muchas gamas de grises, medios, blancos y negros, de todo. Y creo que él siempre lo hizo transparente.

¿Cómo llegás a Daniel, a su obra, a su vida?

Hay algo que me parece muy lindo de todo esto y es parte también de la película: desde un principio siempre fue un viaje a un lugar que nunca acabó y que se fue ramificando, se fue expandiendo. Para mí Daniel fue un descubrimiento en varias etapas; desde él como escritor, pasando por el secuestro del avión, hasta él como persona. Por eso te digo quién era Daniel antes de que yo lo conociera. Siento que en la época en que lo conocí yo no tenía el tiempo contado, no entendía el tiempo como tal. Era joven –bueno, espero seguir siéndolo (risas)– y estudiaba. Pero siempre me pareció como un viaje, que al final terminó siendo esta película. Es un viaje, es una transformación, es un reencuentro con Daniel pero, sobre todo, conmigo misma y con estos espacios que habitamos en distintas épocas entre nosotros. Porque son espacios que se habitaron cincuenta años atrás y hoy. Entonces siento a estas dos temporalidades vibrando en su conjunto y el cruzarse, un momento corto, rápido y fuerte, fue lo que hizo que esto se siga continuando por once años más. Si no, ¿por qué estaría haciendo ahora una película sobre Daniel?

Lo conocí el 25 de noviembre de 2016 y, por casualidades de la vida, él no me quería abrir la puerta. En realidad, nos une una fotografía de unos abuelos míos, que le sacaron una foto a él. Me abrió la puerta porque justo ese día murió Fidel Castro y yo le recordé a sus abuelas. Todo esto, en este momento, que para mí fue la cresta de la ola, fue en una época mucho más tranquila. Hace muchos años no se vivía así, en una Cuba en la que había comida, trabajo, luz y agua. Muchas necesidades cubiertas que capaz que en los 90 no, y hoy tampoco. Entonces, siento también un quiebre, un antes y un después en este encuentro.

Después de conocerlo ese día, una bibliotecaria robó un libro en una biblioteca y me lo regaló. Era El ojo del Dindymenio. Ahí empecé a entender su forma de escribir y sus viajes. La verdad es que él fue una persona que escribió lo que vivió. Sus vivencias las transmutó en su literatura. Antes del secuestro vivía físicamente y después del secuestro vivía mentalmente. Explotó las mismas cosas pero desde dos canales distintos. A mí me parecía interesante entender el secuestro desde ese lugar, el de un punto de quiebre. Eso fue ya otro viaje, miles de viajes en verdad. Así fui encontrándolo de distintas formas: en su literatura, en ese día que estuve en su casa, entre otras. También tuvimos un par de encuentros juntos donde él escribió un tratamiento haciéndose pasar por mí. Yo le llevaba dulce de leche y té; él me daba más minutos porque me controlaba el tiempo. Primero fue de quince minutos, luego treinta y después cuarenta y cinco. Lo máximo que llegué a estar con él fueron dos horas. En este tratamiento predice mucho de lo que después me termino dando cuenta sobre el tiempo, sobre cuestionar el «todo es perfecto» y las idealizaciones.

Entonces él fallece. Para mí, si la muerte de Fidel fue simbólica, la muerte de Daniel lo fue todavía más. Es muy fuerte en ese sentido. Empecé a entender la idea de que lo que estamos perdiendo es mucho más de lo que pensamos.

Ahí comencé a ir a ver a su esposa, con quien también tuve distintos viajes. He vuelto una y otra vez a verla y nunca pude filmarla. Estuve once años yendo. Al principio me dejaba usar el celular y después ni eso. Iba con la cámara y siempre quedaba en mis pies. Con otra de sus esposas fue diferente: llegué con la cámara y la primera noche no la filmé, pero ya a la segunda, tercera, estaba filmándola todo el tiempo.

Cuando volví al final ella ya estaba con un alzheimer bastante avanzado, y ese fue otro golpe muy bajo para mí. Fue el momento más fuerte de hacer la película. Creo que de los dolores más grandes que tuve. Más que el propio Daniel. Y creo que en la película se nota este quiebre también. Hay una búsqueda de Daniel y de Daniel y de Daniel. Y cuando querés acordar, no es Daniel. Son los lugares y esas huellas que dejan; son las personas que nos reflejamos todo el tiempo entre nosotras.

A partir de esta idea de las temporalidades recuerdo una pregunta que planteás en un material promocional de la película: ¿dónde termina la realidad y dónde comienzan los rituales de la nostalgia? Me pregunto, entonces, si con el largometraje pudiste acercarte a una suerte de conclusión –sin ignorar el componente retórico de la pregunta– o si, a partir de esa interrogante, se abrieron otras nuevas.

El proceso fue lo que me hizo rememorar esta interrogante. Cuando a Dora (la esposa a la que sí pude grabar) le mencionaba a Daniel me contaba, fugazmente, en algunos microsegundos, ciertas conexiones que solo yo podía hilvanar –porque a veces cambiaba hasta los nombres–. Pero, por lo menos, esos momentos me conectaban con ella. Una vez ella me dijo que no, que ya no quería hablar más de Daniel, y ese fue el momento que me olvidó a mí también. A mí me conoció por Daniel y si yo no lo mencionaba, no sabía que era la que venía a filmar. Me conoció en el último momento de vida, y el alzheimer tiene mucho esto de la temprana edad y de olvidar a quienes conociste en la última etapa. Creo que para mí también, la película ronda como termina siendo eso. A lo que citás sobre los rituales de la nostalgia, también le sumaría la tensión entre la realidad y la ficción. Hay un juego en donde termina la realidad y comienza la ficción. Es una línea delgada que también funciona como espejo.

A través de esa tensión que notás entre la realidad y la ficción, ¿qué encontrás en el cine como herramienta para reconstruir una memoria?

Ya haber puesto la cámara y filmar en ese hogar para mí fue un problema. Me arrepiento un poco de haberlo hecho. No era necesario, pero para mí en ese momento sí lo era. La necesitaba cerca, necesitaba entender un montón de cosas, necesitaba que ella me hable y me cuente anécdotas, sentimientos. El ser humano tiene muchos problemas para ver, entonces está la sensación y la necesidad de desmagnetizar esta mirada, desvelarla. Lo que pasa es que a veces nos cuesta sentarnos, mirar y entender qué es lo que vemos. A veces queremos ver más allá, como si en luna llena prendiéramos una linterna y nos encandiláramos. Es la necesidad que tenemos de ver, y esa necesidad a veces te deja ciego. ¿Cuántas personas pueden enfrentarse a los tiempos de esta película? ¿Cuántas personas se pueden enfrentar a estos entrevistados y sólo sus rostros, y que estos rostros sean los que estén contando con su memoria y desmemoria? Porque en realidad todo nos construye, no hay solo una realidad. El tiempo es lineal, pero también es cíclico, como decían los griegos sobre la proporción áurea.

Creo que la necesidad de ver me afectó mucho con el tema de Dora, pero también fue una buena herramienta. Para mí, la química es el documental y la física es la ficción; y la química en realidad se explica a través de la física, que sería el guión. En realidad no hay ficción o documental, en realidad hay física y química sucediendo en conjunto. Y cuando eso sucede, hay una teoría, o por lo menos hay una premisa de algo. Con Dora manipulé ese material que para mí es pura física. Ir perdiendo el fílmico y dejándola ir siento que fue mi forma ficcionada de encontrar el reflejo de lo que me sucedió con ella. En un plano que filmé (que no se incluyó en la película), me pidió que por favor dejemos a Daniel, que lo dejemos ir. Le di un abrazo y, al dejarlo ir, me fui también. Al final, ¿qué es más verídico? ¿Qué es más documental? Cuando la búsqueda es sincera dejás de cuestionar si algo es ficción o documental. Ahí está la magia, porque qué es un espectador estando en una película pensando si algo es verdad o mentira. Todos estos viajes que Daniel vivió a través de su cuerpo, de su mente y de sus libros, son tanto ficción como realidad.

¿Cuál es la necesidad de materializar estas sensaciones y recuerdos –como lo mencionás– para conocernos más a nosotros mismos? ¿Cuál creés que es el trabajo que debe hacer el cine con la memoria?

Creo que la película, por un lado, propone que cada uno sea capaz de encontrar esta evidencia; que cada uno sea capaz de entender desde estas pequeñas sutilezas, de espacios, de huellas para poder formular nuestra propia idea. Por eso es importante el colectivo. A nivel general no hay un Daniel, hay cientos de Danieles y depende de quién lo mire. Es un volumen que se construye cuando hay luces y sombras, cuando hay y no hay. La película es una construcción y desconstrucción de Daniel. Es una construcción y desconstrucción todo el tiempo, y fue el principal planteo que me hice desde un principio. Pero también es importante la versión personal. Yo entiendo que a mi película la están reconstruyendo de diversas formas, entonces yo te voy a hablar de mi película como espectadora. Seguro muchas personas ven otras películas en la misma película. Entonces, me parece importante hablar desde el punto de vista de espectadora de mi propia película.

Para mí, por ejemplo, el secuestro fue un antes y un después en la vida de Daniel. Antes lo que estaba haciendo era vivir un montón de experiencias difíciles, las de Buenaventura y otros espacios que él habitó para sobrevivir. Después del secuestro pasó algo similar, pero con su escritura: se basó en sobrevivir para escribir y escribir para sobrevivir. Pero el público puede interpretar esto de otra forma. Entonces no consiste solamente de los personajes y del archivo, sino de su interpretación. El secuestro es la excusa para hablar de muchas cosas, y cuando Daniel habla del secuestro es la excusa para escuchar su versión, pero también para ver esas otras cosas. Él era una persona camaleónica, podía pasar de vivir en una fábrica de calderas caliente en Alemania a estar metido en la burguesía francesa. Traigo esto a través de la excusa de preguntar quién es Daniel y qué pasó en ese secuestro. Creo que se contestan un montón de las preguntas que yo me fui haciendo en el camino, pero las respondí con otras preguntas. Por eso es como volver al inicio pero desde otro lugar, y al final es una transformación del ser.

Eso fue lo que más me interesó de la película: ese mirar hacia atrás para intentar reconstruir. En ese sentido, parece que el film también funciona como un punto de inflexión, así como lo puede haber sido el secuestro.

Pienso mucho en una idea de la comunidad aymara que consiste en caminar de espaldas. El capital está construido para que nosotros siempre proyectemos al futuro. ¿Cómo se construye una empresa de aquí a cinco años? ¿Dónde te ves dentro de equis años? Estamos proyectando siempre a futuro, a futuro, a futuro, a futuro, sin mirar para atrás. Los aymaras dicen al revés, que la idea de ellos es caminar de espaldas, en vez de caminar para adelante. Se trata de caminar de espaldas para entender tu camino. Si vos caminás de espaldas empezás a ver que se está por formar un pozo y lo podés esquivar. Corresponde tener la sutil experiencia de caminar así, entender más el camino sin caer en el mismo pozo. ¿Por qué el ser humano se cae en el mismo pozo? Porque mira a la nada, mira para adelante sin mirar para atrás. Como sociedad tenemos que hacernos responsables de un montón de cosas. ¿Y cómo te haces responsable de un montón de cosas si no las ves? ¿Cómo te vas a hacer responsable como sociedad si no la cuestionás, si no la ponés en pantalla?

En la película el gallo es un elemento muy simbólico sobre la cultura, la religión, el hombre. Las peleas de gallos en Cuba y en muchas partes del mundo siguen sucediendo. En Cuba, en específico, el circuito es de los más populares: se filma en vivo, se apuesta desde Estados Unidos, entre otras cosas horribles. Es algo que, siendo ilegal, –supuestamente desde el 1967– se sigue practicando. Es ilegal para evitar problemas, porque detrás de las peleas de gallos no solamente está toda esta violencia animal, que ya de por sí es demasiada, sino que existen un montón de situaciones de trata, de narcotráfico, de otras cosas que son bastante pesadas para el ser humano. Si se prohibieron para evitar eso y siguen sucediendo cincuenta años después es porque no estamos mirándolo bien.

En todo esto hay algo del mirar como entendimiento. Hay que intentar hacer un esfuerzo por entender lo que se está viendo, no se puede perder esa costumbre. Es muy valioso para nosotros esa virtud; hace que tengamos empatía con la otra persona, una empatía de ver a alguien y tratar de entenderlo. Hacer ese esfuerzo para poder entender lo que está viviendo otro es fundamental para esta idea de vivir en un mundo mejor.

Me quedo con la conexión entre estas dos ideas: la de caminar de espaldas para vivir en un mundo mejor.

Para mí ahí está la química, ¿no? Prefiero hacer un documental que me diga todo a que no me diga nada, que al final es la ambigüedad de la experiencia.

¿Y cuál creés que es la virtud del cine para lograr esa química?

Es una poética personal e intransferible, porque con esta herramienta se puede apresar el tiempo y eso es fundamental. El cine invita al espectador a que se le doble la espalda, a estar sentado cuando capaz le gusta estar más parado, o a otras experiencias propuestas por el propio arte. Les proponés un tiempo de exposición ante determinadas situaciones, que no sucede de la misma forma con la foto fija, por ejemplo. A la foto fija es el espectador el que le pone el tiempo. Acá quienes ponen el tiempo son los que están detrás de cámara. Para mí es importante entender esto, porque uno está construyendo una sub-subjetividad del tiempo. Para mí el tiempo es súper valioso. Que todas estas personas hayan invertido dos horas de su tiempo en esta película para mí es mágico, y espero haberle entregado algunas respuestas o preguntas nuevas después de verla. Que hayan construido su propia historia. Lo importante en el cine es encontrar.

Tarkovsky habla mucho de esculpir en el tiempo. Me parece que cuando uno habla de cine, mucho habla de Tarkovsky cuando quiere describirlo. Nosotros ya partimos de una poética personal e intransferible. Ir a buscar ser único no tiene sentido, ya somos únicos. Lo que podemos hacer es transformar una idea desde un pasado. Teniendo conciencia de nuestro pasado, se llega a un futuro. Por eso las obras de arte en oriente empiezan a tomar valor cuando otras personas escriben sobre la obra, no cuando la obra de arte es única. Porque la obra de arte es colectiva. Cuando otras personas fueron, la vieron y tuvieron una devolución es cuando empieza a tomar valor.

La discusión empieza cuando nosotros somos conscientes de que ya somos únicos y lo que hacemos es venir desde un pasado. Siendo conscientes de eso seríamos más responsables con la información que entregamos. Esto de separar al director de la obra, yo no estoy de acuerdo. Para mí somos más consecuentes con nosotros mismos si somos capaces de entender que es imposible desaparecer del yo. Es imposible decir: «hoy voy a salir de mí y voy a filmar esta película». Incluso puede ser que sea por encargo, puede ser que no haya nacido de vos, pero está atravesando tu cuerpo.

Es interesante porque eso está muy vinculado a lo que contaste al principio del diálogo sobre pensar más quién eras vos y no tanto sobre quién era Daniel.

Exactamente. Yo soy gracias a mi experiencia vivida. Cada uno parte de una experiencia de vida muy diferente y contamos cosas distintas, ahí está la ambigüedad de la experiencia. Lo que pasa es que estamos en un momento donde se discute si hay que separar al autor de la obra. Para mí no hay que pensar que esas obras se hicieron aparte del autor; el autor tiene una forma, uno tiene que hacerse responsable de lo que construye. A mí, mi propia obra me cuestiona. Para mí las obras más interesantes son las que me hacen ruido a mí misma. Muchas escenas me hacen ruido de ahí, pero si me hace ruido es porque algo me duele, quiero hablar de esto. El cine es una herramienta para poder empezar un diálogo, y las incertidumbres y las preguntas vienen a través del ruido, de vibraciones. ¿Cuánto dura una charla al estar de acuerdo y cuánto dura una charla al estar en desacuerdo? En el documental las personas van a filmar las cosas que les hacen un ruido, las que les vibran, las que les generan una transformación. Para mí las obras no tienen que ser direccionales, porque yo soy la espectadora de mi película.