Al mismo tiempo que de su frente caen ríos de sudor, Mickey se arrastra por el noroeste de Manhattan hasta que se le gastan las suelas. Es un escritor de comedia para la televisión norteamericana que, tras una serie de desencantos románticos y una crisis hipocondríaca, cree necesario rendirse y presionar el gatillo. Tal vez por su nulo manejo de armas, la bala se pierde, elude su piel y salta hasta el vidrio. Ante el error, escapa de sus vecinos y, cuando anochece, entra a un cine donde no sabe qué se está programando. El film que ilumina su noche es Duck Soup (1932). Mientras los hermanos Marx son cómplices de picardías y carcajadas, Mickey se desentiende de sus problemas y llega a una epifanía: no tiene caso enredarse con preguntas incontestables. Como el azar se cubre con otros planes, en el momento que enfrenta el abismo Mickey regresa a la comodidad y encuentra en el film un refugio. En Hannah y sus hermanas (1986), Woody Allen sostiene esta hipótesis. En La rosa púrpura del Cairo (1985), también. En esa película, Cecilia vuelve al cine bañada en lágrimas debido a que sus ilusiones son inconcretizables y su amado no es más que ficción. En una entrevista donde Godard burla sus ideas (Meetin’ WA), Allen denigra a la televisión porque su acto hipnótico no logra hacernos escapar de la realidad tan eficazmente como el cine, donde te encierras en la oscuridad y el mundo se suspende por dos horas.

Esta concepción común de la cinefilia como escape, a pesar de su popularidad, es inconcebible en un panorama donde la cultura es emboscada por todos los frentes. La comodidad burguesa de distraerse del mundo y de los problemas no tiene cabida cuando sentarse en una sala de cine no es más solo un privilegio, sino una cuestión política. Es una discusión preponderante del otro lado del río, en Argentina. Con sus feroces colmillos repletos de sangre, el actual presidente Javier Milei vociferó hasta secarse la garganta para desmantelar el INCAA en una guerra jurada contra el cine argentino, ese que «se financia con el hambre de los niños del Chaco» —aunque esos niños del Chaco siguen muriendo de hambre y un libertario nunca concebiría redistribuir las riquezas—. En el contexto de esa herida tan abierta, esa de los sabotajes libertarios que no cesa de sangrar, ¿organizar una proyección y juntarse a ver cine es un acto político?

En un debate entre revistas emergentes de crítica, Valentín «Chicho» Villalonga, de No divaguen, defendía que, por el desplazamiento que sufre la cultura, incentivar a que la gente acuda a la sala de cine es un gesto político. Cuando el actual presidente del INCAA, Carlos Pirovano, defiende el film más exitoso en carteleras (Homo Argentum) sin siquiera haberlo visto, más allá de extractos en TikTok, parece haber fundamento para esta afirmación. Aunque no rebatió contra la intención de dicha intuición, Francisco Guerrero, de En otro orden, aseveró que hacer proyecciones no es un acto lo suficientemente político ante la actual situación de urgencia: «si te quedás en la sala de cine, te la pueden sacar». Aquella fue la sensación durante 2024 en las protestas alrededor del cine Gaumont. Sentarse y ver películas no puede darse por hecho ante fuerzas que intentan activamente despojar de asientos a los espectadores y tirar abajo la pantalla. Sin embargo, ¿puede el cine ser la semilla para una voluntad de intervención?

La noche está marchándose ya abre con un plano de las manos de Pelu, treintañero y proyectorista en el Cineclub Municipal Hugo del Carril en la ciudad de Córdoba, que recorren con sus dedos cada billete de mil que posee para armar fajos. Esta imagen, que nos puede remitir a El dinero (1983) y a Bresson en general, pone en valor lo inexorable de aquel principio que ordena nuestras vidas que es el dinero. Eso comprobará la cadena de perjuicios e impedimentos materiales a subseguir. Después de una proyección de Los tallos amargos (1958), su jefe convoca a Pelu y al otro proyectorista de la institución. Debido a vicisitudes y gravedades para subsistir, tendrán que suspender las funciones matutinas y nocturnas. Solo puede permanecer un proyectorista; al que quede sin puesto, se le ofrecerá por un salario menor ser el sereno del cine. El jefe carece de las facultades para decidir a quién va a despedir, así que confía en la madurez de sus empleados para que lo resuelvan entre ellos. Como ambos necesitan el trabajo, en lugar de pelearse retóricamente, ceden ante el azar: combaten a piedra, papel o tijera. Después de dos intentos donde desenfundan la misma arma, Pelu pierde y asume la linterna para desvelarse hasta el amanecer cuidando el edificio.

Cuando vuelve a su hogar, que comparte con un compañero de piso, el alquiler se triplica: 500 mil pesos, más 200 de gastos comunes. Incluso con un cómplice en los gastos, es imposible sustentar esta vida con un único sueldo de 200 mil. Aunque Pelu desempolva sus ahorros en dólares y vende los libros hurtados de la biblioteca ambulante del cineclub, ya no puede dormir bajo este techo. Para sobrevivir mientras encuentra otra opción, Pelu desaloja el apartamento y lleva un colchón de una plaza al sótano del cine para dormir allí. Como ya no hay funciones matutinas ni nocturnas, puede hospedarse sin que sus compañeros se percaten. En realidad, Pelu no esconde que está viviendo en el lugar donde trabaja. Deja las butacas de las salas descubiertas y retira una botella de cerveza de la cantina (también le escriben una nota sobre el vidrio de la heladera por las deudas que acumula, ya que no paga por el alcohol). Por la solidaridad con su compañero, sin embargo, le permiten quedarse.

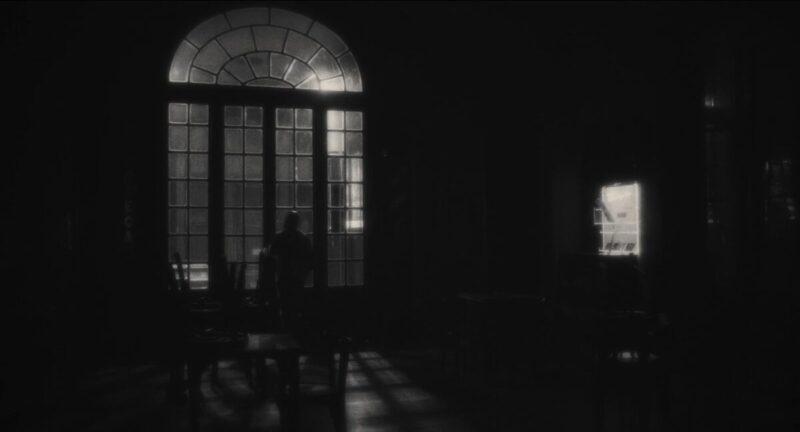

Ya desde su presentación monocromática —que en algún momento de la historia del cine pasó de ser la norma a incidir como un significante para el realismo cinematográfico, como en A sangre fría (1967), debido a su cercanía con la visualidad de las fotografías periodísticas pero que ahora, por su anacronismo, es indicio de la abstracción—, La noche está marchándose ya evacúa toda estilización que retrotraiga a una poética mimética. Esos pasajes nocturnos, en donde una linterna funde a una nueva habitación y de ahí a otra, nos invitan a especular sobre los entreveros de un espacio público cuando, fuera de servicio, todo lo que abre son posibilidades. Eso emparenta al film de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas con Un movimiento extraño (2024), cortometraje de Francisco Lezama. ¿Qué puede alumbrar una linterna en la noche? ¿Qué puede esconderse en un edificio diseñado para la exhibición cultural cuando no lo estamos observando? Con esas preguntas, la puesta en escena multiplica los laberintos internos en el Cineclub Municipal de Córdoba, que diluye su claridad geográfica y sus aspectos reconocibles para volcarse a un espacio donde perderse, suspendido de otras lógicas más que las propias; como ese sillón de terciopelo verde con un hombre leyendo al que Cortázar vuelve en La continuidad de los parques y que completa el círculo donde las reglas de la ficción priman sobre la verosimilitud.

Así, se establece una premisa inicial que se ramifica por escalación. Pelu es amigo de Vale, que cobra un sueldo a través de comisiones de OnlyFans. Un día ella le implora abrirle la puerta del cine para grabar unos vídeos eróticos. Cuando Pelu le otorga el espacio no importa qué tanto se aleje, todavía escucha los gemidos; incluso desde la azotea, la estimulación sexual vuelve a sus oídos con total nitidez. Vale le agradece salvarla del aprieto. Cuando la grabación logra un éxito inusitado, se entabla una afiliación: le propone, a cambio del 10% de las ganancias, transmitir sentada en las butacas de la sala. En simultáneo algunos socios del cine —que trabajan limpiando vidrios en la calle y, aun así, duermen a la intemperie—asfixiados también por la soga de la adversidad económica, le ruegan para descansar junto a él en esas salas donde han visto tanto cine. Tras la insistencia, Pelu acepta compartir esas noches. Ahora, el visionado pasa de ser individual a colectivo. Las estrategias de La noche está marchándose ya penden de esta amplificación de detalles que desorbitan la narración, hasta llegar al momento en que, tras esas aventuras, los compañeros de Pelu objetan contra esa utopía entre paredes. Mientras mira las estrellas, Vale echa en cara que él no puede normalizar el hecho de dormir refugiado por una pantalla y, eventualmente, los compañeros de trabajo de Pelu reprochan que él no puede apropiarse del edificio como si fuese un refugio para aquellos en situación de calle, cuando ya se rasca por cualquier excusa para clausurar el cine. La réplica de Pelu, entonces, vislumbra las convicciones de La noche está marchándose ya: ¿qué diferencia hace para la institución que esa gente duerma afuera o adentro?

A pesar de que se afloje del realismo como estética, de la narración de Sonzini y Salinas aflora un sustrato de lo real. Contamina a las imágenes; tal vez sea este el film argentino de nuestro tiempo que más filtra la inestabilidad padecida por los trabajadores culturales, y que más tematice sobre la precarización de la vida cotidiana y las nuevas estrategias de subsistencia desde los recortes presupuestales del actual gobierno nacional. Explícita los sueldos y gastos porque cada peso, debido a la cotización de la moneda argentina, marca la diferencia. Aun cuando el horizonte se difumina, y los escombros parecen cada vez más oscuros, el rol del espectador persevera. ¿Por qué, ante tal devaluación de las condiciones de vida, la gente todavía acude al cine? Bajo el prisma de Hannah y sus hermanas, podríamos suponer que desean no más que distraerse. En la película de Allen, Mickey se compromete a su soledad con la pantalla. A pesar de que la biblioteca del cineclub incluya un libro sobre los hermanos Marx, lo que ocurre en La noche está marchándose ya, tal vez se acerque más a la reflexión que profiere el cineasta chileno Ignacio Agüero cuando, en Cartas a mis padres muertos (2025), recuerda su primer cortometraje, Hoy es jueves cinematográfico (1974), filmado un año después del suicidio de Salvador Allende: «prefería sufrir con Isabelle Adjani (…) que con lo que estaba ocurriendo en las calles». La acción de ir al cine no revuelve alrededor de las mismas cuatro personas que miran esas películas que algunos creen que le dan la espalda al público. Trasciende a la mera distracción, e implica una conexión con el interior. Los personajes de La noche está marchándose ya, ante este sufrimiento, se reúnen y forman comunidad; cuando el cine cierra porque ya no es un negocio sostenible, ellos mismos abren sus puertas a la fuerza.

En su texto para la muestra Fuera de campo, Diego Trerotola define La noche está marchándose ya por su cruce entre Goodbye, Dragon Inn (2003) y La vida útil (2010). Estas dos obras maestras de este incipiente siglo son las que Sonzini y Salinas invocan honradamente cuando explicitan sus referentes. Dentro de este linaje de películas sobre la sala de cine como espacio a extinguirse mientras que la luz que libera el proyector se atenúa, y aunque siempre parezca que se asocia a la sala con su imágen melancólica, la yuxtaposición de este tríptico repercute en cosmovisiones dispares.

Las glorias ya pasadas de Dragon Inn (1967), donde multitudes todavía acudían a las butacas con entusiasmo, se pliegan a una reliquia añejada. Tsai Ming Liang se despide a cada nuevo plano e inmortaliza, con sus fantasmas y quiebres absurdos, la experiencia colectiva. La humedad de las paredes se contrapone con los intérpretes que antes daban volteretas en el aire, y el género wuxia se percibe como artefacto perdido entre las arenas de un cine que ya no es. Solo queda retirarse con un paraguas rojo bajo la turbulenta lluvia. Años después, La vida útil desentraña desde la ficción la erosión del patrimonio cuando las políticas públicas abandonan a las instituciones culturales, tal como el film de Sonzini y Salinas. Jellinek se refugia con el proyector y administra la Cinemateca Uruguaya bajo la supervisión de Manuel Martínez Carril. Se contenta con la exhibición y difusión tanto de las obras como del pensamiento. Sin embargo, cuando toca apagar las luces y despedirse de la sala, Jellinek no se permite la parálisis. Nuestro héroe se abre al mundo, con lentes para cubrirse del sol, y lo observa con los ojos de la formación de espectadores, esa fortaleza que Martínez Carril defendió. Vive su película de Chaplin. El cine persiste más allá de las salas porque es un modo de mirar.

La noche está marchándose ya se disocia de la imágen melancólica de Goodbye, Dragon Inn, pero también de esa noción que La vida útil entreveía de que el cine va a extinguirse. Tal vez nos aguarde un futuro en que el cine se desplace —ya de por sí se ha descentralizado en el reino de las imágenes en movimiento—, pero la situación fatídica contra la cultura, en un país que anhela la desintegración del Estado como organismo político, llama a la acción. Cuando la voluntad domina, el cine es el comité de base y «ese día que soñamos vendrá». ¿Por qué el argentino, ante la desolación económica de las políticas libertarias, decide reunirse entre compañeros? ¿Por qué estamos en un momento donde, ante tal incertidumbre fundacional, se fundaron entre jóvenes no menos de siete revistas de cultura —varias de estas sobre cine—? Tal vez se inspiran por la misma motivación por la que, durante el paleocristianismo, perseguidos por los emperadores romanos más temibles, los fieles de Jesús pintaban en las catacumbas. El motivo por el que los limpiadores ambulantes de Sonzini y Salinas hacen una fogata, toman la guitarra por el traste y cantan una canción de José Luis Perales y también se conmueven con la emocionalidad que alumbra a Man’s Castle (1933), de Frank Borzage.

Frente a la violencia política y económica es importante que haya momentos de alegría y bienestar. Estar con otros, hablar con ellos, compartir objetos que se aman son formas de existir que hacen un bien al mundo. Pero también fueron espacios para hacerse preguntas más concretas sobre el futuro: ¿qué vamos a hacer frente a la batalla cultural que se despliega?

Así afirma el editorial del séptimo número de La vida útil (2025), revista de cine editada por Ramiro Sonzini. No hay quien se salve solo, nos quiso hace poco recordar El eternauta (2025) al invocar las certezas de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. Una adaptación que, aparte de las pantallas de Netflix, también fue proyectada en ollas populares de Argentina. La pantalla, entonces, no es un lienzo en blanco que se retrotrae solo sobre sí misma, ni su luz que oscurece a quienes nos rodean; es un espejo que multiplica. Como materializaba el cine clásico —ese que todavía nos convoca porque sus defensas son insoslayables—, enseña la ventana a otro mundo que es también posible.