«Elevar el propio pensamiento hasta el nivel de enojo, elevar el propio enojo hasta el nivel de una obra. Tejer esta obra que consiste en cuestionar la tecnología, la historia y la ley. Para que nos permita abrir los ojos ante la violencia del mundo que aparece inscrita en las imágenes».

Georges Didi-Huberman, Cómo abrir los ojos1.

Las palabras de Didi-Huberman —referidas a la obra del estudioso de la imagen Harun Farocki— se verían presentes en películas como Videodrome (1983) o Demonlover (2002)2, que poseían un foco en la obsesión con los nuevos mundos que las imágenes podían albergar en su creación. Tales películas preceden al avance acaparador de la tecnología en el mundo posmoderno, que deviene en una actualidad no tan diferente de aquella propuesta. Si en la primera había una preocupación por el aumento de la búsqueda de violencia, intrínseco de las imágenes de la televisión en su contexto político, la segunda continua desde el universo corporativo del internet al comienzo de su auge, con el imaginario virtual que lentamente iba acaparando a la sociedad.

Entre ellas es que la tercera, Las habitaciones rojas (Les chambres rouges), encuentra una particularidad en sus imágenes que se extienden de maneras más alarmantes debido a la sociedad anónima de la deep web, que abarca tanto entornos tangibles como mediáticos. Quizás sea por su contemporaneidad y asentamiento en nuestra sociedad, donde la dicotomía morbosa entre la repulsión y la atracción parece siempre reinventarse cada veinte años.

El comienzo de la película presenta una sala de juzgados, impolutamente iluminada, donde varios monitores proyectan la foto de tres chicas: Kim Leblanc, Justine Roy y Camille Beaulieu. La cámara se queda con esa imagen mientras la fiscal del caso procede a explicar todos los objetivos personales que ellas no lograrán concretar. Aparentemente el acusado, Ludovic Chevalier, no sólo las asesinó de una forma cruel, sino que también filmó los actos violentos en las habitaciones rojas, sitios destinados a la producción de contenido distribuido y puesto en venta al mejor postor en la llamada dark web. Ahí, en un sutil plano secuencia, la cámara recorre las cuatro paredes de la habitación, mostrando a todas las personas del juzgado y al acusado en sus tres perfiles visibles. Es entonces cuando el abogado defensor deja caer un elemento clave como consideración para el jurado pero, aún más importante, para el espectador: «No se deben dejar influenciar ni corromper por lo que se escuchará. La evidencia debe de ser analizada». Esta frase, por más simple y trillada que parezca, establece una conexión, solamente insinuada por el zoom in hacia la lágrima que cae por el ojo de la protagonista.

Kelly-Anne es un personaje enigmático. Podría decirse que la película parece más interesada en la exploración de su personaje que en el disparador del conflicto principal; durante casi toda su duración, no terminamos de entender su motivación, el mecanismo por el que opera. La forma en que Plante decide filmarla lo refuerza: haciendo uso de los silencios, derivando en una atmósfera alienante. La propuesta asceta de los decorados —sobre todo su apartamento— y el manejo de la cámara, capaz de filmar lo intangible —las infinitas escalonadas de números y letras en pantallas— hacen que tanto su accionar físico como su entorno se comuniquen por ella, lo que resulta en su misticismo. Esto propulsa toda la propuesta de la película; desde un punto de vista tan frío y distanciado, no logramos saber qué relación hay entre el acusado y ella. Se puede intuir de inmediato lo que parecen apuntar todas las pruebas contextuales: Ludovic es un asesino que le hizo lo inimaginable a las tres chicas y, bajo esa lógica, Kelly-Anne puede ser vista en algún punto como una víctima más. O quizás no: en su encuentro con Clementine —una joven que conoce durante el proceso judicial con quien entabla una cierta amistad— la chica dice estar segura de la inocencia de Ludovic, afirmando que lo incriminan falsamente. En cierto momento del relato, entendemos que Clementine lo defendía producto de su fanatismo desmedido, proyectando una imagen que quizás no correspondía con la persona real.

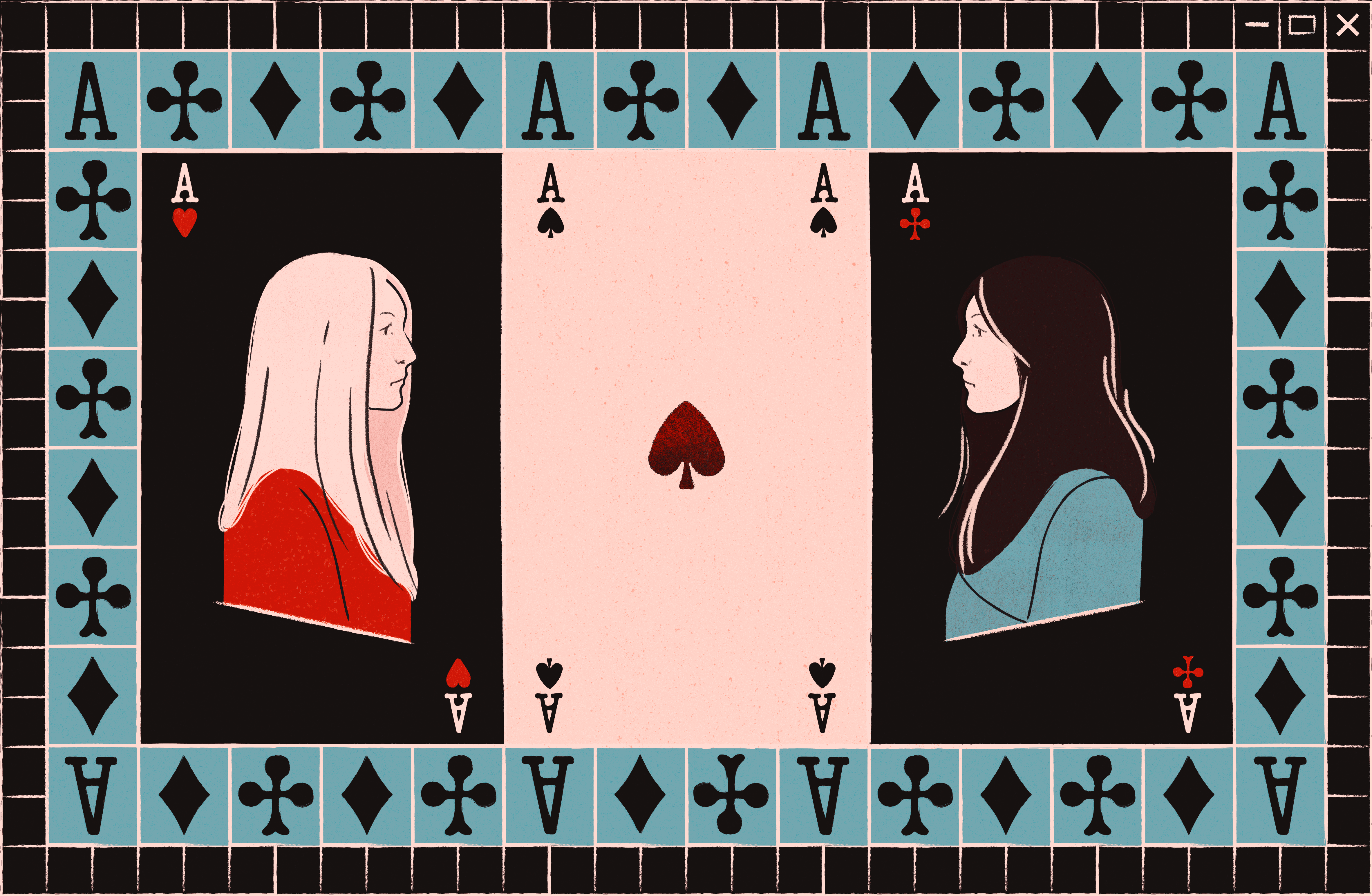

Pero, ¿qué pasa con Kelly-Anne? La seriedad de su cara, lo opacada de su vestimenta y lo mecánico de sus movimientos corporales crean una fachada aislante y morbosa para el espectador, que no difiere tanto de la que proyecta Ludovic. En sentidos literales y figurados, ambos son imágenes a analizar para sus respectivas audiencias. El juzgado expone fotos de las víctimas al acusado en busca de un gesto, una expresión que denote su implicancia en el caso. Plante espera que busquemos lo mismo en la protagonista, mediante sus mecanismos de repeticiones. Es un paralelo curioso con las habitaciones rojas: se hace hincapié en lo terrible de estas imágenes, la audiencia del juzgado habla entre ellos sobre sí las han visto y se advierte que los más sensibles no las miren —una acotación que, por estar hecha al comienzo del filme, parece implantar una arista meta cinematográfica—. Sin embargo, la propia advertencia es lo que incita el visionado; una barrera que separa la imaginación de lo real y genera un morbo que establece un diálogo proporcional alrededor de nuestra relación con las fachadas enigmáticas de ambos personajes —Kelly-Anne y Ludovic—.

Nunca conocemos de verdad a las víctimas, lo que vemos es sólo aquello que las representa: fotografías, objetos personales, la impresión de los otros sobre ellas. Cerca del final, Kelly-Anne se disfraza de Camille, un cosplay macabro que recrea la imagen que llamó —y nuevamente llama— la atención de Ludovic. Es un acto directo y contundente, un punto de inflexión en la estructura de la película, pero también cae en un territorio ambiguo. Más que respuestas, el evento nos llena de incógnitas con la emoción inquietante de haber sido testigos por un lado, junto a la madre de Camille, de la crueldad de la protagonista al recrear la imagen viva de su hija y, por el otro, junto a Kelly-Anne del primer y único movimiento del acusado en toda la película al saludarla.

Este juego de apariencias es amplificado por las secuencias en el set de modelaje donde Kelly-Anne adquiere otros papeles, un proceso de digitalización que es alegórico de la despersonalización y posterior desmaterialización que el filme deja entrever: la IA con quien convive, hablando y haciendo chistes; los ejercicios físicos de repetición mecánica que realiza, conjugados con la apatía de la música a las escenas en su contexto; el oscuro mundo online que habita entre las apuestas y el poker, relaciones enmascaradas donde la imagen es lo que más vale en un mundo desprovisto de ellas, sumado a que los habitantes de esa red enturbiada las consideran moneda de cambio. Esto plantea uno de los problemas ontológicos del cine: la propia idea de filmar lo intangible. Por la naturaleza del medio, la cámara transforma lo tangible en intangible, lo que es interesante por cómo la narración opera desde esta contradicción, donde las vivencias se tornan cada vez más digitales y la película se hace consciente de esto. Hacia sus últimos compases, se recurre a secuencias de montaje aceleradas que, además de reflejar la situación mental de la protagonista, enfatizan un valor emocional por encima del valor de cualquiera de las imágenes singulares. Y con todo este proceso —narrativo y formal— el personaje pasa de persona a cuerpo, finalmente deviniendo en imagen.

Incluso con la claridad definitiva del cierre de la trama, se dejan entreabiertas ciertas puertas a causa de la interpretación formal de las imágenes. Así, al igual que el jurado tiene que deliberar si Ludovic es el hombre que aparece en los videos, el espectador irremediablemente tiene que sacar conclusiones a partir de los tejidos impresionistas de ambos sujetos de estudio; descubrir a los personajes en tanto a las imágenes. Así, mediante la mirada atenta, las imágenes, en todas sus manifestaciones, se trascienden a sí mismas para tejer una verdad de carácter subjetivo.