Octubre es un mes bisagra; separa la primavera de los primeros vestigios del verano, marca el principio del fin del calendario anual y, cada cuatro años, se carga de expectativas para manifestar el epítome de la fiesta democrática: las elecciones nacionales. En este contexto vibrante, el cine asume un papel fundamental, reflejando las tensiones de un país al borde de una transformación política.

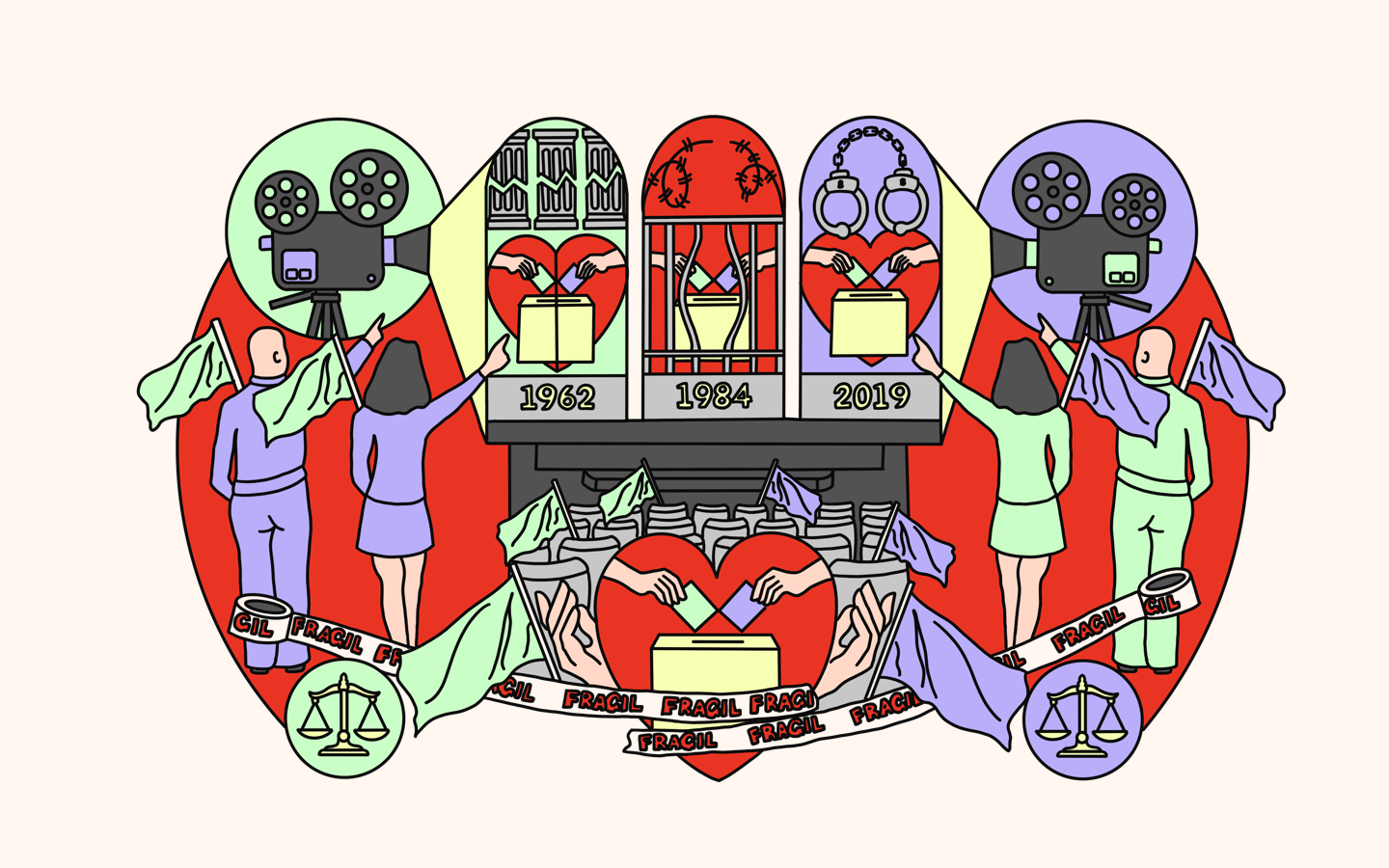

En octubre de este año fue, a su vez, la décimo segunda edición consecutiva del Festival de Cine Nuevo (Detour). Con una programación que abarca en su mayoría obras recientes, se ha convertido en un espejo de las inquietudes presentes en el audiovisual uruguayo de los últimos años. Entre avant-premières y bloques titulados en tributo a la Nouvelle vague, se llevó a cabo la exhibición del bloque Retrospectiva electoral; patrimonio fílmico y democracia, en el marco de este año electoral, reuniendo tres obras realizadas en períodos de votación y filmadas en formatos obsoletos. Esta proyección pretendió poner en diálogo la mirada del cine sobre los procesos electorales en nuestro país.

La obra que iniciaba el bloque, recientemente titulada Elecciones nacionales y carpa FUTI (1962), nos acerca al distante octubre montevideano en el año 1962. A través del lente de Ferruccio “Fucho” Musitelli, esta pieza —la digitalización de un bruto silente de 35 milímetros — capta la efervescencia política de la ciudad, revelando un Montevideo empapelado con afiches, emblemas y publicidad electoral. Se especula que la intención de Fucho fue el simple registro de los hechos, una necesidad de documentar la ciudad atravesada por un proceso electoral. La segunda mitad del rollo contiene, además, filmaciones del armado de la carpa de FUTI (Federación Uruguaya de Teatro Independiente) que el realizador filmó entre el 62 y el 66 por su vínculo personal con el teatro independiente.

Pese a ser un material bruto, el montaje en cámara plantea un ritmo dinámico, llegando a lo satírico. Los planos detalle y los zoom in, junto con el carácter observacional que recorre toda la obra, denotan el rasgo autoral presente a lo largo de la filmografía de Musitelli. La forma en que captura detenidamente a los bañistas en La ciudad en la playa (1961) se repite, esta vez, para retratar la vida de los transeúntes sumergidos en medio de un tumulto de cartelería electoral. A diferencia de su película anterior dónde el montaje está sincronizado con la música, Elecciones Nacionales encuentra su propia musicalidad en el diálogo entre los encuadres a pesar de la cualidad silente del fílmico. Cada plano pasa con tanta naturalidad que cuesta concebir que no esté montado; refleja la virtud de un ojo decidido, que sabe exactamente dónde detener la mirada.

Elecciones ‘Generales’ (1985) de César de Ferrari, la segunda película del bloque, nos presenta un Montevideo inmerso en un caldo de cultivo; ilustrando el panorama de las —tan pertinentes— elecciones de 1984. Este mediometraje, originalmente en 16 milímetros, es un acercamiento a las distintas posturas político-partidarias coexistentes y sus manifestaciones en la esfera pública, señalando la ruptura del pueblo uruguayo con los lineamientos del régimen dictatorial y la reapropiación de la calle como espacio de militancia. De Ferrari acompaña esta caldeada cuenta regresiva al sufragio repasando las vivencias en estos últimos once años de dictadura. Mediante entrevistas a voceros que relatan su experiencia y representaciones gráficas de los crímenes de lesa humanidad, además de la exaltación de un pueblo que saborea el retorno de la democracia, se va construyendo el relato de este particular escenario electoral.

Los recursos que emplea en la representación de este clima son acertados: la fijación por retratar el desborde de la cartelería electoral —que en ciertos planos recuerda a Elecciones Nacionales— evoca una sobreestimulación visual que reafirma la convicción de la ciudadanía por dejar atrás el proceso militar. El uso de las distintas canciones partidarias —con cierto tono humorístico— enfatiza la euforia democrática, brindando un aire de los relatos estremecedores y denunciantes que atraviesan el film, lo que logra una construcción narrativa que conjuga la amalgama de emociones que caracteriza esta elección.

Otros recursos, por el contrario, resultan excesivos, como la visible búsqueda por causar un efecto paralizante a la hora de alternar entre las imágenes de los festejos en las sedes de los partidos y las imágenes gráficas de tortura que, aunque logran su cometido, son un poco exorbitantes; no tanto por el contenido de las imágenes —que ya habían sido introducidas en la película—, sino por la fetichización del recurso en pos de denunciar los hechos. Hay una intención de denuncia en la repetición, pero la búsqueda del shock banaliza el punto de la yuxtaposición. Las imágenes tienen un peso por sí solo que atraviesa a todo el relato, y evidenciar la tensión entre la anticipación por un futuro democrático y la memoria del pasado reciente resulta posible sin la necesidad de recaer en estrategias de montaje tan literales como predecibles. Este fenómeno también se advierte al final: la juventud en la rambla, mirando detenidamente cómo se apoya el sol sobre el mar, percibe un nuevo amanecer esperanzado; poco importa el resultado, sino el futuro democrático que se desprende de él. Esta uruguayización de El rayo verde (Le Rayon Vert, 1986)1 que culmina el documental, a pesar de su dramatización bien intencionada, resulta descolgada y sobreactuada en relación con el abordaje denunciante del tópico, volviendo redundante el punto final de la obra.

Sin embargo, rescato la intencionalidad de archivo que atraviesa a la película. En la manera de enunciar el relato, se nota que está pensado como un film destinado a arrojar una luz sobre la situación uruguaya del momento, en específico para el exterior. De hecho, De Ferrari realizó su producción a raíz de un programa de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la Universidad de México, mientras ejerció su profesorado en esa institución, tangibilizando la cualidad de exportación de la película. Pero el concepto de archivo se desprende, además, de las propias técnicas del documental; el abordaje expositivo, con su voz en off que explica detenidamente las complejidades del sistema político uruguayo en este particular clima electoral y el uso del relato como un dispositivo de memoria, da la sensación de que esta película está pensada, tal vez, para volver a ella en un futuro.

El bloque de Retrospectiva electoral; patrimonio fílmico y democracia concluyó con el cortometraje Emociones, elecciones (2024) de Jorge Fierro, filmado durante las elecciones de 2019, que registra la espera de los resultados a través de los militantes situados en las distintas sedes partidarias. En contraste con el silente Montevideo del 62 y el eufórico Montevideo del 84, este Montevideo —que se devela con los escritos de Laura, la protagonista— nos presenta una perspectiva hauntológica de la elección. La emoción que caracteriza este proceso electoral parece ser la confusión; el tradicionalismo partidario ha quedado atrás, dejando en su lugar una nostalgia por las estructuras del pasado y un sentimiento de desarraigo político, en referencia a la posición ideológica de la propia Laura que, después de tres gobiernos consecutivos, ve perder a su partido.

Si bien el relato está construido desde el desencanto, su abordaje oscila entre lo poético y lo satírico. La voz del director nos guía por las emociones de Laura quien —supuestamente— filmó las imágenes, conjeturando constantemente en que pensó su amiga al detener su mirada en determinados momentos. La emocionalidad se desprende también de las figuras que Laura elige retratar: rostros dichosos, manos inquietas, ojos anhelantes, abrazos de festejo y, por sobre todo, abrazos de consuelo.

Se introduce, a su vez, una forma de representar este hecho acorde a los cuatro directores que posan sobre la estructura remanente de la anterior sucursal de Cinemateca 18: intertítulos irónicos que presentan la visión de los realizadores, acompañados de melodías reconocibles para un espectador atento, gestan un tono humorístico que aliviana el peso de la derrota.

Las decisiones estéticas, en cambio, no son el punto fuerte del film. Siendo un registro hecho en cámara en mano, sin una estructura previa que enlace un plano con otro, se presentan carencias técnicas. Algunas son producto de las limitaciones locacionales, otras de la improvisación brusca, con una cámara inquieta y preocupada por encontrar un hito que potencie el discurso. En consecuencia, las imágenes tienden a volverse repetitivas: esa insaciable búsqueda por mostrar detalles evitables en las sedes partidarias se traslada al espectador con una sensación un tanto exasperante. Reconozco la intención de construir una atmósfera de ansiedad ante la espera de resultados a través de una interminable acumulación de imágenes, pero la falta de una dirección visual clara diluye el impacto narrativo. De todas formas, el propósito de este corto no es desplegar recursos técnicos ni deslumbrarnos con planos meticulosos, sino centrarse en la particularidad de este período electoral, el inevitable quiebre —considerando sucesos partícipes de su redefinición en las últimas décadas— en la estructura político-partidaria del país; la creación de la Coalición Multicolor.

Si Elecciones ‘Generales’ está atravesada por su intencionalidad de archivo, Emociones, elecciones está concebida desde el archivo. Filmada en el formato Mini DV, que quedó obsoleto desde mediados de los años 2000 por la llegada del digital, la obra presenta imágenes resonantes a un pasado cinematográfico. Se podría especular que la elección del formato intenciona un retrato anacrónico de los períodos de sufragio, que si bien enuncia los aspectos propios de esta elección, funciona como una observación atenta de las posibles reacciones transitables en la antesala de una elección presidencial. Asimismo, la premisa adelanta que el corto surge porque Laura le cede este bruto a Jorge para que «haga lo que quiera» con las imágenes, siendo este mismo material el punto de partida de la obra.

Jorge, luego de la función, nos reveló que se trata de un falso archivo, que la figura de Laura es un recurso para volcar sus propias inquietudes sobre esa elección. Pero esta revelación no opaca el sentido archivístico de la obra, desde la elección consciente del formato y su uso del found footage, como la decisión volver a esas imágenes 5 años después, en vísperas de un nuevo ciclo electoral; se revaloriza el material, visibilizando la importancia de preservar lo documentado.

Estos tres filmes revelan un posible vínculo entre la no-ficción uruguaya y la democracia. Parece existir una preocupación particular por filmar los distintos procesos electorales que atraviesan a nuestro país: aún por fuera de este bloque, la narrativa electoral —desde el abordaje documental— se vuelve un punto de interés prominente en el cine nacional. Manuel Martínez Carril señalaba este fenómeno en un artículo publicado en la Revista Cinemateca en el año 1987: «Para mucha gente el cine político es un fenómeno reciente en el Uruguay, que se inicia a fines de los años 60. Sin embargo la utilización del cine por partidos o tendencias políticas comienza con el cine en el país.»2

En los primeros años de producción cinematográfica, el cine funcionó como medio de registro de las actividades político-partidarias; actos, discursos y viajes presidenciales eran temáticas que aparecían en el cine-producto, financiadas por los propios sectores partidarios. Más adelante, en los años 60, el cine militante documentó las peripecias políticas y denunció las carencias democráticas de la época. Películas como Elecciones (1967) de Mario Handler y Ugo Ulive, que sigue a dos candidatos a diputados —uno por el Partido Nacional y otra por el Partido Colorado— en sus preparativos de cara a las elecciones del año 1966. Entre formalidades políticas, clientelismos y prácticas demagógicas, se construye el retrato de la campaña electoral. Orientales al frente (1971), otro film bajo la autoría de Musitelli, que muestra el lanzamiento de campaña del Frente Amplio frente a las elecciones de 1971. Similar a La bandera que levantamos (1971) de Mario Jacob, película que documenta el mismo acto desde un abordaje más enfocado en la militancia Frenteamplista. Incluso más recientemente, en la apertura democrática, El cordón de la vereda (1987) de Esteban Schroeder revela, de distinta forma, la intencionalidad por registrar la opinión pública frente a hitos democráticos. Si bien escapa la esfera electoral, se documenta —a través de lo lúdico y satírico— la promulgación de la Ley de Caducidad y los inicios de la campaña por el Voto Verde; ambos procesos que involucraron la participación ciudadana.

Pareciera que el cine, entonces, no pretende alejarse de las distintas transformaciones democráticas, sino que elige situarlas en el núcleo de sus relatos en pos de salvaguardar fragmentos de su propia historia. Pero cabe preguntarse, ¿qué gesta el interés por filmar la democracia?

Uruguay tiene una suerte de herencia democrática que recorre la forma en que construimos nuestra identidad ciudadana, especialmente para aquellos —como quién escribe— nacidos después del fin de la última dictadura. A pesar de haber atravesado dos fuertes regímenes autoritarios durante el siglo pasado, desde la apertura democrática no han habido sucesos trascendentales que atacaran directamente el sistema político-partidario que tanto nos caracteriza, ni se puso en riesgo la solidez de nuestra democracia, en contraste con otros países de la región.

El cine, inmerso en la cotidianidad democrática, no es ajeno a este discurso: sintetiza sus inquietudes políticas en la documentación de los procesos electorales. Pero no se queda ahí. Aquellos momentos de quiebre en la estabilidad democrática, por su parte, han sido un punto de interés del cine uruguayo. Películas como Cómo el Uruguay no hay (1960), que cuestiona directamente el sistema partidocrático a fines de los años 50; Refusila (1969), que expone las medidas autoritarias tomadas por el gobierno de Jorge Pacheco Areco; y Huelga General (1973), que documenta la reacción del pueblo uruguayo frente al último golpe de estado. Aunque no se enfoquen en en una elección particular, también ponen la democracia uruguaya en su centro discursivo, presentándola cómo un terreno dilapidado, carente de su distintiva tenacidad y necesaria de una transformación. La democracia, entonces, parece ser una vara reflexiva para la no-ficción uruguaya; un dispositivo narrativo que permite, a partir de la exploración de una vivencia consuetudinaria, reconocer, denunciar y situar su propia tradición histórica.

En De Caligari a Hitler,3 Siegfried Kracauer escribe que el cine es un reflejo de la mentalidad colectiva, una ventana a la psicología interna de la sociedad. Tal vez, los aspectos democráticos de nuestra organización política, desde las situaciones más burocráticas hasta sus manifestaciones más literales —cómo son las elecciones—, sean tan inherentes a la sociedad uruguaya que se vuelven, consecuentemente, objeto de interés del cine nacional.

Este vínculo se traslada a sus formas de representación: ningún film nombrado se centra exclusivamente en el resultado del voto, ni tampoco expone una suerte de épica heroica donde el triunfo de un candidato es el centro del relato; los cineastas posan su mirada en los pormenores, en aquellos detalles que escapan de la propaganda política hegemónica y vuelven al documento electoral un género en sí mismo. En Elecciones de Handler y Ulive hay un fragmento alucinante –posiblemente mi favorito–: la cámara se detiene en un joven que sostiene el vaso de agua del candidato mientras este da un discurso. El gesto de querer alcanzar el vaso en momentos inoportunos, alternando entre un plano contrapicado de este enfático candidato que parece salido de El ciudadano (Citizen Kane, 1941), revela un momento oculto en la narrativa electoral más tradicional: las campañas son más que figuras y partidos políticos, es todo lo que sucede detrás de las cámaras propagandísticas.

En Elecciones ‘Generales’, a excepción del registro de un acto del Frente Amplio, De Ferrari no se preocupa en encuadrar discursos políticos ni candidatos primarios; el foco está en los militantes, en las coloridas calles tapizadas de papeletas y en los voceros que enuncian sus vivencias durante el período de facto. Lo mismo sucede con Emociones, elecciones; aún con las limitaciones propias de las locaciones, se logra enfocar a las figuras políticas con una distancia relevante, mientras que el sujeto principal de los festejos, la ciudadanía, es abordada con cercanía, haciendo énfasis en sus ademanes, expectante del resultado electoral. Un estilo también presente en Elecciones, que formula un distanciamiento entre el lente y los candidatos intermedios4 que guían el relato. La cámara, sin embargo, no titubea con acercarse a los votantes: construye una proximidad con el pueblo uruguayo que bordea lo invasivo, subrayando quiénes son los auténticos actores democráticos.

Esta manera de ilustrar la manifestación más explícita de la democracia es posible únicamente para un sujeto oriundo de la cultura nacional. Cineastas que acostumbran a buscar los detalles, escapar de las estructuras básicas de la representación electoral y romper con arcos narrativos de resultados triunfales, distinguen la mirada uruguaya de un proceso ecuménico. Habitamos la democracia de tal forma que se devela un vínculo estrecho —y quizás, inconsciente— con nuestra idiosincrasia, una fuerza que se imprime en el celuloide. El cine electoral es más que un mero documento audiovisual, es el resultado de la tendencia que define nuestra identidad nacional. En tiempos de sufragio, la cámara gravita a registrar detenidamente los detalles que conforman nuestro ritual cuatrienio, trazando una tradición del cine uruguayo por filmar la democracia.

- Aunque es imposible que haya sido la fuente de inspiración para la escena porque la película de Rohmer salió un año después, parece como que sí lo fue. ↩︎

- Manuel Martínez Carril; La historia y la evolución del cine político en el Uruguay hasta hoy en día. 1987. Revista Cinemateca. ↩︎

- Siefried Kracauer, De Caligari a Hitler: historia psicológica del cine alemán. 1985. Paidós, Buenos Aires. ↩︎

- De hecho, en la tesis de Isabel Wschebor Ouvrir les boîtes: présence, absence et parcours du cinéma politique et militant produit en Uruguay entre 1965 et 1975, editada en 2022, aparece una cita en que Handler explica que, en la realización de Elecciones, priorizaron enfocarse en «candidatos intermedios [porque son] los que tienen vida». ↩︎