“En un entorno global en el que la cultura es sistemáticamente relegada, donde prácticamente ya nadie pregunta acerca de qué harán los gobiernos en materia cultural, donde se reivindica la ley del más fuerte contra la protección de los derechos y la lógica del mercado como bien supremo; una cinemateca. En un ambiente de creciente valorización del enriquecimiento rápido, especulativo y sin esfuerzo, del individualismo rampante, de presidentes que estafan y presidentes que amenazan a sus vecinos, de sistemas de comunicación que medran azuzando lo peor del ser humano; un festival de cine”.

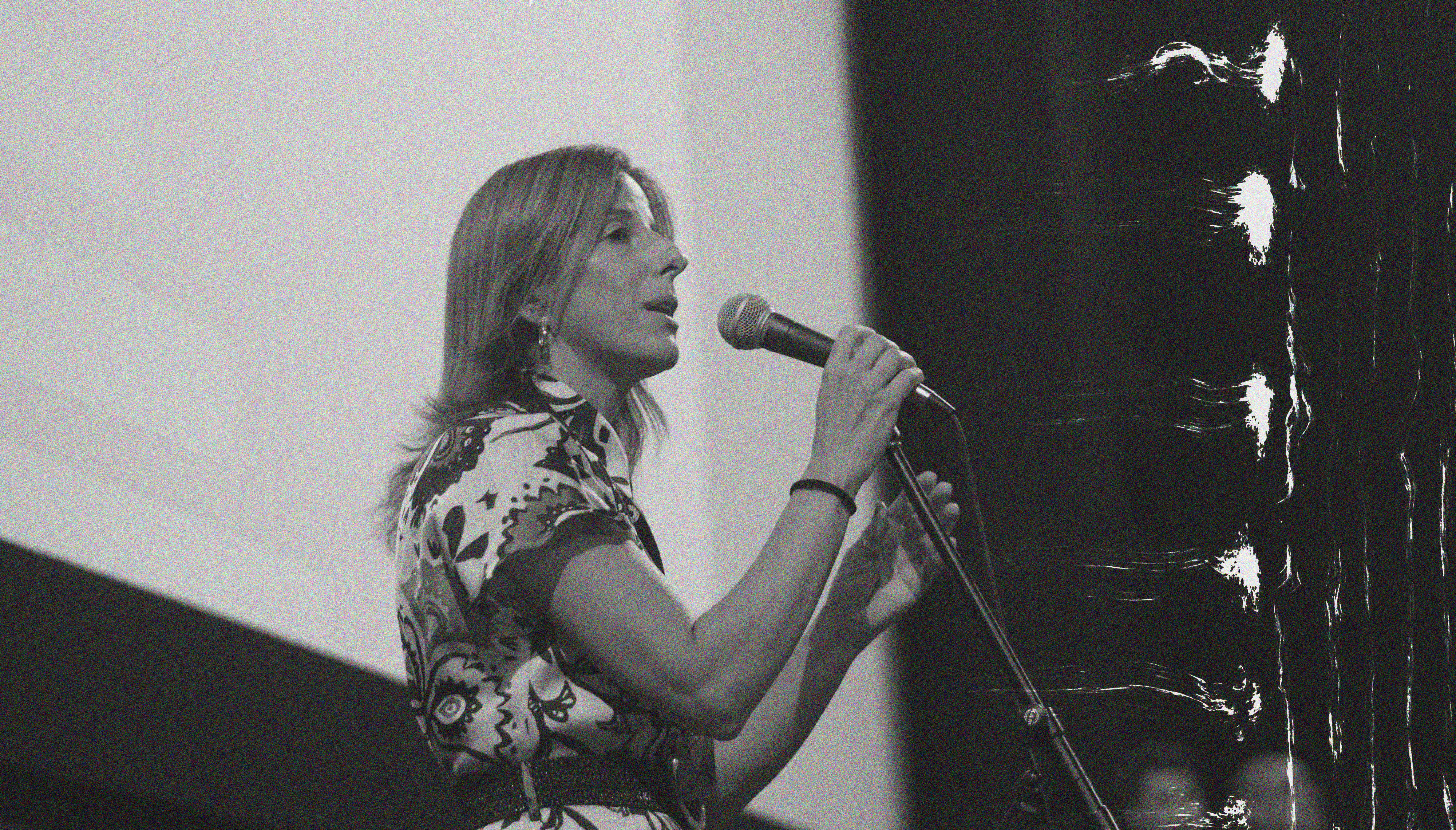

Estas palabras corresponden al texto editorial de la cuadragésimo tercera edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, el festival de la Cinemateca Uruguaya. Durante la Semana de Turismo y fechas aledañas, al comienzo del otoño, la comunidad cinéfila –y la no tan cinéfila– se reúnen en las inmediaciones de Ciudad Vieja para disfrutar de casi dos semanas donde el cine se intensifica como núcleo de nuestras vidas. La instancia es, sin lugar a dudas, una oportunidad de celebración, pero que no puede dejar de mirar fijamente el peligroso devenir ideológico de la región y del mundo. A partir de este paradigma, dialogamos con Alejandra Trelles, directora artística del festival.

¿Cuál crees que es la relevancia de hacer un festival en el contexto sociopolítico y cultural global?

Uno de los objetivos de la Cinemateca Uruguaya es la formación de públicos, entonces creo que el festival es una instancia privilegiada para llegar a un público mayor; llegar incluso al público infantil, que es una innovación casi en las cuatro décadas que tiene este festival, porque empezamos hace cinco años con la pandemia a tener sesiones para público infantil, jurado juvenil un poco antes. Nos ha pasado de hacer exhibiciones o charlas en institutos de enseñanza donde muchas veces preguntamos si todos fueron al cine, y son muchísimos los que nunca fueron en su vida, que ya están acostumbrados a consumir otra forma. No ven cine, sino que consumen productos audiovisuales en sus móviles. Es universal este fenómeno. Se está perdiendo el hábito de ver cine en los cines y creemos que es importante, no sólo por la experiencia colectiva, sino porque uno sale de su casa; sale de sí mismo también para ir a otro sitio, para pensar en lo que está viendo. Es otro tipo de acercamiento a lo cinematográfico y yo creo que se disfruta y se entiende mucho más. Hay una intencionalidad: voy a ver esta película, me parece muy importante verla. No es: estoy con el celular, me apareció esto y a ver qué es.

Hay una curiosidad por lo que se programa, lo que se entiende en Cinemateca que es interesante que se vea y por algo es así. Por algo estamos yendo a los festivales internacionales, eligiendo las mejores películas, haciendo una convocatoria; para de ahí tener también descubrimientos. Nos parece que en este contexto de la posverdad y de las redes sociales bombardeando con productos formados, que vengan directores de cine de todo el planeta a presentar sus películas, a discutir con el público y hablar sobre algunos temas que son relevantes es más indispensables que nunca; porque la gente recibe información y discute en las redes sociales, que son espacios que se han vuelto muy tóxicos, sobre todo por las noticias falsas, por las mentiras, por las supuestas grandes verdades que ahí se dicen y que no tienen ningún fundamento. Entonces, así como me parece muy importante que la prensa escrita siga haciendo su trabajo como en el siglo XX, informándose sin sacar noticias rápidamente ni saltando a conclusiones, me parece también importante que la gente vea cine en el cine y no cualquier producto audiovisual que se le cruce.

¿Cuál es el vínculo de eso con la programación? ¿Cuál es su labor?

La programación es una curaduría. Vamos armando de acuerdo a un esquema que queremos cumplir. La programación tiene una estructura que debe llenarse de contenidos que sean no solo interesantes desde el punto de vista estético y diverso por sus orígenes y temáticas, sino que además tengan calidades cinematográficas; que hablen de temas que importan e interesan desde un punto de vista ético y moral, que nos parece importante en este momento que se pueda transmitir. Me parece que una programación bien curada es una programación que se discute entre muchos y que no solo consiste de películas que ya vienen premiadas de festivales internacionales, que muchas veces no coinciden con una ética. No quiero dar ejemplos, pero la última película de Claude Lanzmann, que hizo justo antes de morir, era una película donde él hablaba de haber manipulado a una periodista en Corea del Norte, de haberla dejado expuesta en un régimen que seguramente la asesinó por esa exposición que tuvo con él. Esa película fue programada por el Festival de Cannes sin ningún contexto, sin decir esto es un error ético del señor Lanzmann.

Esas cosas nosotros decimos que se pueden exhibir, pero hay que discutirlas, ponerlas en contexto y que las personas puedan juzgar. En ese sentido, tenemos un documental sobre Leni Riefenstahl, que era una cineasta nazi y que trabajó para la propaganda del nazismo, Pero es una película que habla desde el punto de vista estético. Es increíble las cosas que hacía esta mujer y nos parece importante que se vea, que se entienda de dónde viene, por qué lo hizo y también profundizar un poco sobre esa historia y sobre esos errores de su pasado.

Es un trabajo de tejer en red, en una estructura en la que queremos que esté lo más importante y lo que sabemos que el público va a disfrutar y sobre lo que va a pensar. Nosotros conocemos bastante a nuestro público porque ya son cuarenta y tres ediciones del festival y setenta y cuatro años de Cinemateca. Entonces sabemos, más o menos, lo que busca nuestro público de siempre y con qué otras cosas también podemos atraer a nuestro público del futuro. Nuestro público del futuro son los jóvenes que consumen todos los productos en las redes y dentro de su celular. Sabemos cómo atraerlos, obviamente, pero no es fácil porque tenemos que buscar un equilibrio entre lo que nos importa que se vea y lo que puede interesar, que es muy difícil. Es una tarea ardua.

La tarea de programar el festival también es una tarea de resignación, porque cuando abrimos la convocatoria nos llegan alrededor de mil producciones, entre cortos y largos. Entonces hay muchas cosas que nos gustaría que se vieran y queremos que lleguen a pantalla, pero llega un momento en que tenemos que elegir y podemos dejar un porcentaje muy pequeño de esa convocatoria. Siempre nos quedan listas y listas de películas sobre las que queremos hacer ciclos temáticos. Este año quedaron 209 películas. Vimos en festivales alrededor de 1000, más las 1000 y algo que llegaron a la convocatoria. Es enorme.

¿Cómo ves la situación general de los festivales en relación a esa suerte de responsabilidad política?

Los festivales han buscado la forma de adaptarse para sobrevivir. Por ejemplo, el Festival de Cannes tiene una sección de TikTok que la financia y la produce. Son vídeos cortos que están hechos para esa plataforma, que tienen su sección ahí. La verdad que no participé nunca, debería, pero tengo tantas cosas para ver que me da pereza. Lo hacen porque TikTok pone mucho dinero y esos festivales necesitan un presupuesto enorme. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Venecia que exhibe realidad virtual. Hay programaciones que cada vez tratan de adaptarse más a lo que el mercado está queriendo señalar, o donde está puesta la atención de los públicos, porque la atención de los públicos está ahí, porque ahí está la plata. Para sobrevivir, Venecia se adapta a tratar de conseguir cada vez más películas de Hollywood para que después el Oscar lo reconozca, y al mismo tiempo Cannes se deslinda de eso y dice Netflix fuera de nuestro festival. Mientras que en Venecia, en sección oficial, hay tres o cuatro de Netflix últimamente. Entonces, ellos buscan la forma de adaptarse y de seguir siendo pertinentes y eso tienen que habitar esa realidad que estamos viviendo nosotros. A nosotros no nos pasa eso. Somos un festival muy pequeño, con un presupuesto muy pequeño y TikTok nunca va a decir quiero poner 2 millones acá para que hagan esto.

Por otro lado hay festivales que son más pequeños y que lo que buscan es estar subvencionados. Los festivales en general lo están, son los ayuntamientos y los gobiernos provinciales de cada lugar los que aportan el presupuesto; porque el festival es una instancia que no da ganancias, hay muchos gastos y lo que entra son entradas que se venden, y en general se venden bonos para que la gente pueda venir mucho. Entonces realmente es un lugar de crecimiento cultural de una ciudad. Y sí, está bien que los financien las intendencias, los ayuntamientos. El tema es que para eso tiene que haber una voluntad política. Nuestro festival es una mezcla, tiene muy pequeñas ayudas de la intendencia y del ministerio y luego sponsors privados que dan la posibilidad de alojar a los ochenta invitados, darles comida, transporte, etc. Y por otro lado lo que aportan los socios de Cinemateca y los espectadores normales. Entonces, llega un presupuesto muy pequeño que no deja ninguna ganancia, pero creemos que es importante seguir haciéndolo y, mientras se pueda, seguiremos. De hecho, desde 1982 se interrumpió sólo una vez, en el 83, y ni la pandemia lo suspendió porque lo cambiamos de fecha para cuando estaban las salas abiertas. Por eso nos parece importantísimo seguir haciéndolo, aunque muchas veces de tanto trabajo y tanto presupuesto. Decimos ¿para qué estamos haciendo esto? Después llega el primer día y vemos a la gente agolpándose y tratando de sacar entradas y eso hace que vuelva el alma al cuerpo.

Cinemateca, además de varias cosas, también es un centro cultural, entonces pasa gente que no necesariamente tiene un vínculo tan acérrimo con el cine. Quizás en el festival esto se ve aún más, entonces pienso en el ecosistema cultural uruguayo y en cuál es el rol o la importancia que tiene el festival.

Me parece que el festival es como un escaparate de lo que hace Cinemateca todo el año, es como la vidriera. Muestra películas que son indispensables. Por ejemplo, en la sección derechos humanos tenemos películas que son muy difíciles de estrenar porque es muy difícil traer al público, pero en el momento del festival que hay esa efervescencia, la gente quiere venir a ver todo y vienen también a ver la competencia de derechos humanos. Esos documentales y esas ficciones, que se van a ver por única vez en el festival, son importantes para la gente que viene al festival para eso. Entonces es una instancia que hay que aprovechar.

Por otro lado, el público que viene de fuera, porque aparte de directores, realizadores y productores hay público que viene de Argentina, de Brasil, ven cuatro o cinco películas por día; el uruguayo ve una o dos. Cuando empecé a ir al festival, que empecé en la novena edición, salías de Cinemateca Pocitos y sabías que en 9 minutos podías llegar a Carnelli en la bici, a toda velocidad, y de Carnelli podías ir en 4 minutos a la Linterna Mágica, entonces podías ver cinco o seis por día. Era una maravilla, y eso ya no existe porque el público joven, que es el capaz de hacer cosas así, no tiene esa costumbre de ver una detrás de la otra y aprovechar todo. Piensan que la van a poder ver en algún momento, se la van a bajar de algún sitio ruso, pero muchas veces no es así. Aparte, se pierden eso de llegar a la sala y encontrarse con el director de la película que cuenta todas las dificultades que tuvo para hacerla, cómo fue el trabajo con tal o cual actriz, el debate posterior y por qué tomó tales decisiones de guión. Eso es interesantísimo para los que son futuros cineastas, pero también para el público general.

Otra cosa importante del festival es que encuentra películas y las ordena. Por ejemplo, dice en competencia internacional estas son las películas que creemos que es más importante ver y discutir. Ahí hay películas de Argentina, de Brasil, de México, de EE.UU., de Europa, de Asia, de todos lados. Luego los nuevos realizadores a descubrir, que sabemos que van a ser los consagrados del futuro porque las primeras películas ya son una cosa increíble, maravillosa. Me parece que es importante eso de tenerlo ordenado, ir comparando y que las secciones dialoguen entre sí. Es una forma de ordenar todo lo que está disperso y concentrarlo en trece días.

Dentro de el contexto que describís, ¿cuál crees que es el rol de la crítica en el festival? ¿Cómo dialoga el hecho político de la programación con la necesidad de una respuesta formada?

Hay como una crítica languideciente, y es verdad que cuesta mucho que se hable más allá de lo cinematográfico, que las películas se puedan relacionar con el contexto político, y eso se vincula con el gesto político de programar. De eso ya no se habla mucho. De repente un crítico va a ver una película en el festival y habla sobre: “qué bien que está tal actriz, qué bien dirigida, el guión que tiene algunas grietas”, pero no hablan de por qué Polanski, por ejemplo, hizo esa película tan mala en ese momento en particular, o de qué pasó en el medio. No la sacan como de lo cinematográfico, que me parece que es lo interesante en un festival, que vos puedas ver una película, entender por qué se hizo, en qué momento y por qué se está exhibiendo en esta instancia y sección en particular.

El cine es una herramienta privilegiada para comunicar realidades e historias que se tienen que saber y que a veces no se saben. Estoy pensando, por ejemplo, en documentales sobre lo que está pasando en Israel y Palestina. Ahora tenemos No Other Land en sala, que es una película hecha por un director israelí y uno palestino. En la más reciente edición de la Berlinale, por ejemplo, no había mucha programación sobre Gaza y el conflicto israelí-palestino. Pero sí había un documental sobre una mujer israelí que había sido capturada por Hamás y que había estado meses de rehén en la casa de una familia palestina. Lo que contaba ella era muy interesante: estaba ahí como un miembro más de la familia, solo que estaba secuestrada y no podía salir. Desarrolló como una relación cuasi familiar con ellos, porque la cuidaban y le hablaban, y así entendió algunas de las reivindicaciones de ellos. Pero estaba secuestrada, no podía estar de acuerdo con los métodos. Ahí ibas viendo como, en su discurso, ella se había vuelto más crítica con su gobierno. Entonces, cuando fue la charla con ella en el festival, alguien le preguntó en la sala si al final se hizo amiga, si estaba de acuerdo con las acciones. Ahí hubo un momento incómodo, y le pidieron desde la organización que no contestara esa pregunta. Entonces, es súper interesante la posición del festival de Berlín de decir nosotros queremos estar como fuera de estos conflictos. Incluso un director chino que no pudo asistir, le pidió a alguien de su equipo que leyera una declaración en agradecimiento al festival que terminaba con la frase “Desde el río hasta el mar” (frase del pueblo palestino apropiada por Hamás). Ahora, el director está procesado. Había una censura en cuanto a lo que estaba pasando en Palestina por culpa de Israel. Entonces ves la incidencia del poder político en Alemania: es muy importante que el festival esté alineado, porque si no, no tienen presupuesto, se les arma lío, desaparecen.

Entonces, siempre es importante que haya una devolución. Para mí está buenísimo que venga, sobre todo, desde el público. Y claro, la crítica ayuda y encausa también, porque vos venís a ver 10 películas, sacas una nota, y esa nota va traer gente que va a querer dialogar contigo, porque te leyó y quiere ver la película para poder pensar: “ah, mirá, interesante lo que dice Pietro, voy a ver si pienso lo mismo”. Y siempre van a encontrar algo para retrucarte, porque no me acuerdo quién decía que en Uruguay somos tres millones de jueces de fútbol y de críticos de cine.

Venimos de un par de años no particularmente ilustres para los estrenos de cine nacional. ¿Qué espacio tiene en el festival y cuál es la importancia de que se exhiba en este contexto?

Sí, es verdad, venimos de años complicados para el cine nacional. Por suerte descubrimos que hay muchas películas muy buenas y muy interesantes. Tanto es así que decidimos ponerlas todas en una sección única que se llama La Banda Oriental –la titulamos así porque son una banda. Ahí pudimos abrir un poco, porque nosotros pedimos, por lo menos, la premiere nacional de la película, y algunas películas ya fueron exhibidas o en la apertura del Detour, o en Punta del Este, o en la Universidad de la República. Y no queríamos que las películas no se pudieran ver en el festival por haber sido vistas en un contexto anterior, más pequeño y para otros públicos. Entonces quisimos darle la oportunidad a todas, haciendo una sección en la que se encuentran películas que, por un lado, van a tener la premiere mundial universal, y otras que alguna exhibición han tenido, como Ni siquiera las flores de Mariana Viñoles.

Nos parece que es interesantísimo poder poner estas películas dentro del marco del festival, porque es el momento no sólo donde el público se va a encontrar con el director, sino con todo el equipo que va a estar presentándola y charlando. Además, cuando es el estreno comercial, la gente suele venir de a poquito. Entonces, esto es una oportunidad para que la crítica internacional, los jurados internacionales, los productores de otros países también curiosos del cine nacional, puedan verlas y tenerlas todas juntas en varios días de festival. Este es el espacio que me parece que le podemos dar al cine uruguayo. Después, aparte, le vamos a dar pantalla durante el año, pero en este momento es cuando la van a ver los directores de Suiza, España, Portugal, Brasil, Ecuador, Francia, Estados Unidos. Vienen referentes de todos lados y todos quieren ver cine uruguayo. Así sucede que a tal director le interesó mucho una película uruguaya y quiere conocer al director, entonces nosotros hacemos de nexo para que se encuentren. Así han nacido varias coproducciones.

Y bueno, después el cine uruguayo es nuestro cine y la Cinemateca es el lugar donde se formaron los cineastas. ¿Cómo se van a formar los cineastas si no vieron cine antes? ¿Dónde pueden haber visto cine? Bueno, los más nuevos pueden haberlo bajado del sitio ruso, pero en general, por lo menos los que son egresados de la Escuela de Cine (ECU) y eso, tienen una formación en las salas de Cinemateca y nos interesa que así siga siendo. Por eso es que programamos tantas películas tan buenas, para que las vean ellos. Y la verdad es que la selección está muy buena. Hay dos películas que están en competencia: Perros de Gerardo Minuti, que está en competencia de nuevos realizadores, y Quemadura china, de Verónica Perrota, que está en la competencia de cine iberoamericano. Las demás están en La Banda Oriental. También están los cortos, que tienen dos secciones: una de cortos uruguayos en competencia y otra de panorama, que también es una división que un poco responde a las exhibiciones que tuvieron antes en algunos casos. Para la competencia tenemos un jurado precioso también que viene del exterior, con gente que trabaja en festivales importantes y nos parece buenísimo que, por ejemplo, Ana David que es asesora de programación en Berlinale y en otros festivales grandes, pueda ver estas producciones y conocer a los cineastas para luego ver cuál le interesa programar en otros sitios.

Teniendo en cuenta su constante crecimiento, ¿cuál es la visión a futuro que tenés del festival?

Es verdad que es un festival en constante crecimiento. Yo lo conozco desde la novena edición, que empecé como espectadora, y desde el vigésimo que empecé a trabajar. O sea, muchos años. El festival de Manuel (Martínez Carril) ya era megalomaníaco, por eso se llama Festival del Uruguay. Recién ahora estamos llegando a los otros departamentos: tenemos programación en Salto, Treinta y Tres, Canelones y Montevideo. Además, con la plataforma llegamos a todo el país. Pero en el momento de Manuel era súper megalomaníaco y bastante subdesarrollado, en el sentido de que no había plata para nada. Los directores venían y no tenían ni dónde alojarse, porque era hecho un poco “así nomás”. Las películas podían estar muy bien elegidas, pero si no llegaban las copias, porque quedaban en la embajada atrapadas porque era semana santa y nadie abría, no pasaba nada, ponemos otras. Vos ibas a ver una película italiana y te ponían una hindú, porque era lo que había.

Nosotras queríamos salir un poco de eso, porque además se va generando el rumor de que en Cinemateca está todo mal, que vas a ver una película y te ponen otra cosa. Salir de eso lleva décadas. Entonces, empezamos a profesionalizarlo, pero en vez de racionalizarlo, lo hicimos crecer más. Antes habían solo dos competencias, y ahora están también la de nuevos realizadores, porque es importante premiar el talento joven, y la de derechos humanos, porque son películas que queremos subrayar políticamente, porque nos parece importante que la gente vea, y si las ponemos en una competencia van a tener más visibilidad y van a tener un jurado. También pusimos cine infantil, porque es importante que los niños puedan formarse y ver otras películas de otros orígenes, y no ver lo de Disney y Pixar repetido hasta el cansancio. Después, agregamos secciones temáticas, en relación a la música y al cine que habla sobre sí mismo.

Lo que hicimos fue hacer un festival grande, grande, grande, grande. Como si tuviéramos un presupuesto de los festivales grandes, que tienen 4 millones, 5 millones, 12 millones. No lo tenemos eso, ni cerca. Eso hace que el festival se haga con demasiado esfuerzo para los recursos que tenemos, y eso lo vuelve frágil. Es decir, cualquier cosa puede salir mal, porque al final tenés que traer a los invitados desde afuera, pero de repente no tenés para los remises, entonces tenés que hacer cosas como llamados a los amigos que tienen auto. Ese tipo de cosas, por un lado, nos han salido bien hasta ahora, pero por otro lado querríamos, tener el presupuesto que corresponde a un festival tan grande. Como no lo tenemos, algo que estamos pensando, que estamos viendo y que todos los años revisamos, es racionalizar el festival. Hacer un festival en la medida de nuestras posibilidades, no mucho más grande que nuestras posibilidades.

Además, los festivales se tienen que renovar. Es una idea que tenemos: que cambie un poco la estructura y que vengan otras personas también. Nosotras en algún momento nos vamos a querer jubilar, y queremos que alguien que le guste y que tenga el mismo entusiasmo que teníamos nosotras, tome las riendas de todo esto. Y en las transiciones se podrá hablar de cambios, de reestructuras, de ideas que nosotras también tenemos, de un montón de cosas para ir cambiando. Pero creo que tenemos que estar contentas de cómo fue la evolución del festival y de cómo logra llegar a un público, a pesar de este fenómeno universal de que la gente está abandonando las salas de cine para quedarse encerrada en sus casas, en sus sofás, mirando Instagram o yo que sé qué. La verdad que es un logro en este contexto sociocultural poder hacer un festival que llegue a tantas personas. Y digo a tantas personas, porque espero y quiero creer que se van a llenar las salas, pero nunca se sabe.