Cerca del final de una de las películas más infames del año pasado se manifestaba: «No importa lo que los demás intenten venderte: es el destino, no el viaje». La película es El brutalista, de Brady Corbet, y la frase se inscribe en una glorificación bien a la norteamericana que no logra más que perjudicar su esencia. Si por sí misma ya es, por lo menos, problemática y controvertida, la circunstancia en la que se enuncia la sumerge aún más en una connotación burda de autosometimiento a caminos paupérrimos, solo para cumplir con un destino que ni siquiera parece demostrar que el tortuoso viaje valió la pena. Es así como vemos a Laszlo Toth (Adrien Brody) en el epílogo durante un homenaje a su obra; está viejo, desmejorado, en silla de ruedas, rodeado de personas que gozan de una salud notoriamente mejor que la suya. Aun así, en su estado más puro, es una frase que esconde una suerte de impedimento: hasta no haber alcanzado tal destino, es imposible imaginar una concordancia fáctica.

Casi 160 años antes, Dostoyevski propone una sentencia similar en el principio de Crimen y castigo: «(…) pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria, de que la excelencia del fin justifica nuestro proceder.»1 El concepto muta para pasar a responder a la empresa de la conducta, una empresa de disciplinamiento que se esgrime en los parámetros de obediencia católica desafiados con esta cita. Confeccionado por su resignificación más que por su detracción, este desafío es también propuesto en Misericordia.

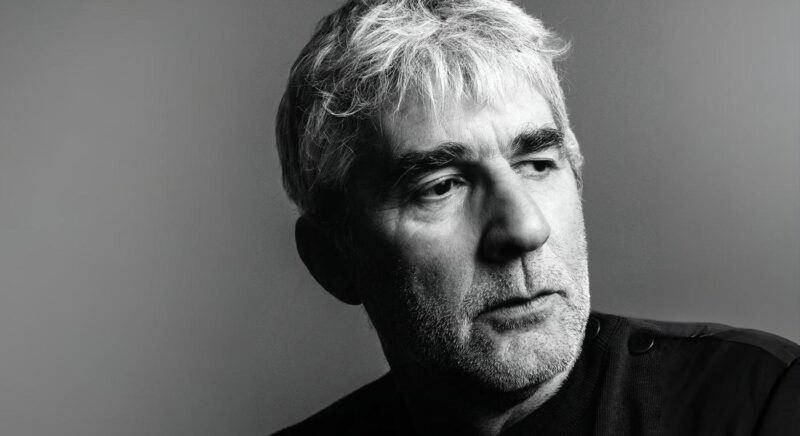

Por esta similitud, a instancias de una entrevista interrogo a su director, Alain Guiraudie, sobre qué tan deliberada es esta reminiscencia: «No pienso en Dostoyevski ni cuando escribo ni cuando hago mis películas, pero sí pienso en él cuando miro algunas de ellas. Es una referencia inconsciente, y Misericordia es la ilustración más clara de su influencia en mi obra», afirma. Tales proyecciones se pueden divisar en las peripecias de Jérémie (Félix Kysyl), el protagonista que retorna al pueblo donde vivió gran parte de su vida. Su presencia se justifica con el velatorio de un viejo conocido por el que esconde afecto, pero se prolonga por las tendencias impulsivas en su comportamiento; asesina al hijo del difunto y encubre el delito, pretende encuentros sexuales con algunos vecinos y manipula a su hospedadora (madre del asesinado) para alargar su estancia, todo de manera simultánea. Es el elemento causante del caos en el pueblo. Una serie de interferencias a la pasividad del condado que parecería producto de una planificación minuciosa con intenciones malévolas, no es más que un hombre dejándose guiar por los impulsos de su cuerpo.

Las pulsiones libidinosas se materializan en los acercamientos de Jérémie a las personas que lo rodean: Martine (Catherine Frot), Walter (David Ayala), el cura del pueblo (Jacques Develay), incluso su víctima, Vincent (Jean-Baptiste Durand). La líbido es el motor de sus incursiones; se propaga en la pantalla y alcanza al espectador a medida que las tensiones se estremecen, como un plano detalle de una porción de piel que lentamente se eriza al someterse a un profundo susurro en el oído. Lo que particulariza a Misericordia dentro de la filmografía de Guiraudie, más allá de esta pulsión, es que el erotismo no se materializa en intercambios sexuales explícitos, sino que se esparce en la atmósfera a partir de las intenciones de los involucrados en escena y hierve en su constante represión.

Así, el director vuelca su visión en los instintos de sus personajes: «El cine es un arte sumamente sensual. Es mi problema con algunos cineastas: no son suficientemente sensuales». Esa expectativa por una deseada petite mort que nos mantiene frente a la pantalla mientras se excitan nuestros receptores cutáneos, es la misma que Guiraudie espera de un cine que parece rendirse ante un cómodo y rentable puritanismo –se puede retomar a El brutalista, un caso ejemplar del devenir puritano del cine contemporáneo, incluso en sus torpes y dispersas búsquedas de sensualidad–, aunque el director mantiene el optimismo de que, al final del día, se puede alcanzar el punto cúlmine de ese alivio pretendido. Tal optimismo le permite transgredir una barrera técnica que constituye el axioma película-espectador: brindarle una sensorialidad muy cercana al tacto a una experiencia incorpórea.

«Yo hago la película tanto con mis fantasmas como con mi realidad. En todos los personajes hay algo de mi. Quizás más en el cura que en Jérémie». El cura es otro de los maniquíes de madera que articulan las extrapolaciones de la razón en Misericordia. En una escena memorable, él encuentra a Jérémie en una capilla y le pide que oficie como receptor de sus confesiones. Allí revela sus remordimientos y sus culpas, y prosiguen con la construcción de un lazo que desemboca en otro encuentro, esta vez atravesado por cierta tensión sexual, entre ambos sujetos. En un acto producto del inexpugnable deseo, el cura parece transferir toda la misericordia que recibe de Dios a Jérémie, no solo de forma verbal sino también física. El asesinato no es necesariamente perdonado, pero Jérémie sí es eximido de culpa. «Rara vez se ve un asesino que lleve ese estigma de la culpa. Más si, aún sintiéndose un poco culpable, hay un cura que le saca esa culpa. Así, creo que en cierta medida todos somos responsables, responsables de no actuar ante este tipo de desgracias. Y entonces emerge la pregunta: ¿qué es el crimen?».

Esa interrogante se perpetúa en el film y se verbaliza en uno de los varios encuentros entre los personajes mencionados, al borde de un barranco: «Todo el mundo puede liberarse de su conciencia. ¿Ha visto a esos pueblos martirizados, a esos niños hambrientos, a los desalojados en las aceras? El mundo se está yendo al garete», dice el cura. «Hay toda una desgracia en el mundo, mirá todas las personas que se están muriendo en nuestras narices. Y se juzga a una persona por un asesinato. Todos somos responsables por las desgracias del mundo, pero si estuviéramos cargando con esa responsabilidad todo el tiempo, la vida sería detestable.», expresa el director. No se trata de pretender ocultar una realidad problemática ni de dejar de hacerse cargo de crímenes y pecados propios, sino que el grado de consciencia permita racionalizar las acciones lo suficiente para poder seguir viviendo.

Es aquí entonces donde se fractura la dirimición entre los medios y los fines, que se concatenan en una espesa bruma donde las posibles distinciones pierden sentido. Ambas colisionan en la improvisación, en una incerteza conductual que genera una ambivalencia de términos: el proceso es el fin y el fin es el proceso, cuando son guiados por el deseo. El viaje es timoneado por los instintos, los cuales funcionan como una brújula descalibrada que deriva a un destino que no es ideal, mas sí deseoso. Pero Guiraudie lleva aún más allá este concepto platónico del deseo; la pasión, cuando es irracional y, por ende, incontrolable, puede atravesar las barreras del destructivismo para hacer que el deseo, aunque inalcanzable, pueda sentirse más cercano. Esa indefinibilidad del espacio es la que vuelve al deseo un factor enigmático. «El deseo es uno de los mayores misterios del mundo. Y el hecho de ser misterioso es lo que lo hace ser el mayor motor del cine».

- Dostoievsky, F. (1866). Crimen y castigo. Bruguera Libro Amigo (1985) ↩︎