Tomar obras de cineastas debutantes —o con pocos films en su haber— y trazar una asociación directa con los mayores logros concebidos en el cine puede resultar peligroso si no se hace un ejercicio de perspectiva. Es una práctica recurrente que muchas veces difumina su verdadera intención. No es que las comparaciones estén prohibidas; lógicamente nunca nada sale de la nada. Aquellas hechas por asociación y, sobre todo, reformulación, son una parte de la crítica que tiene un aspecto didáctico con el cual me siento afín. Pero esas comparaciones pueden tender a ser viciosas: ignoran cualquier tipo de límite, tanto histórico como político, y caen en la incredulidad categórica de quien critica. No se que otra intención puede haber en afirmar que Saltburn (2023), la segunda película de Emerald Fennell, es una malinterpretación de Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini, más que la de una comparación superficial y desprovista de todo contexto. Saltburn es una película fallida, pero no concretamente por haber desestimado las preocupaciones y singularidades de la obra maestra del realizador. Quizás el valor de una crítica que proponga esas reglas radique en la hiperfijación en su forma, y no en catalogarla de fallida o acertada según el grado de aproximación entre las primeras películas de Jonás Trueba y el cine del consagrado Eric Rohmer.

Comparar Fire of Love (2022) y The Fire Within: Requiem for Katia and Maurice Krafft (2022) podría parecer contradictorio respecto a lo que acabo de plantear. La primera la dirige Sara Dosa, una cineasta relativamente reciente, y la segunda el veterano Werner Herzog, maestro consagrado del documental. Sin embargo, aquí sucede algo maravilloso: ambas películas son del mismo año, tratan sobre el mismo tema, sobre la misma historia y usan el mismo material de archivo. Si eso no fuese motivo suficiente de asombro, ambas son diametralmente opuestas. Entonces, el juego comparativo radica en el mayor privilegio con el que cuenta el cine: el montaje.

Fire of Love ilustra las vidas de Katia y Maurice Krafft, una pareja de vulcanólogos que dedicaron su vida al estudio de distintos volcanes en diferentes partes del mundo. Con su equipamiento filmográfico registraban el comportamiento de la lava y flujos piroclásticos a distancias peligrosas. Sus vidas fueron documentadas en varias películas, libros y reportajes televisivos. Ambos murieron durante la erupción del monte Unzen en Japón en 1991, pero dejaron consigo un archivo gigantesco de metraje audiovisual mediante el cual Sara Dosa, junto a registros de entrevistas y recreaciones de momentos claves, presenta un recuento cronológico de sus vidas. Es el aspecto que más le interesa a la directora: la presentación de sucesos en un determinado orden para llegar a una verdad sobre sus personajes. Por un lado, la obra logra construir esa superficie del entendimiento narrativo. La voz en off –interpretada por Miranda July– traza una narración subyugada a la cronología de la imágenes; una decisión acertada para ser una película biográfica. Sin embargo, empieza a vislumbrarse con claridad lo que Dosa termina por perder de vista: las imágenes registradas por los Krafft son asombrosas, un sujeto de estudio en sí mismo que, progresivamente, se hunde en la forma. La voz en off nos adjetiva su grandiosidad, pero queda relegada a un efecto secundario que se diluye por los cortes frenéticos del montaje. Da la impresión de que las imágenes de los Krafft fueron vistas miles de veces por el equipo técnico de Dosa y fueron perdiendo su peculiaridad a medida que reconstruían la historia; carece de ansia por la exploración, tan necesaria en el documental. La mirada en la película está demasiado teledirigida para ser circunscrita en un género cinematográfico y olvida el asombro inicial.

Nicholas Philibert1, cineasta documental, dice: «No busco instruir al espectador desde la atalaya de un saber preexistente, de una posición de experto. Todo lo contrario: antes de hacer una película, cuanto menos sepa yo sobre la cuestión, mejor». A esto le podríamos agregar la teoría de las adequate images del cineasta alemán Werner Herzog, la cual hace referencia a la necesidad de crear un lenguaje mediante la exploración: viajar a lo desconocido, reconocer el terreno durante un largo tiempo –con la cámara o no– para manifestar la aparición de aquello que solo el cine puede hacer posible. «Dennos imágenes adecuadas. Carecemos de imágenes adecuadas; nuestra civilización no las tiene. Y creo que nuestra civilización está condenada, se extinguirá como los dinosaurios si no desarrolla un lenguaje o imágenes adecuadas»2.

Es interesante ver cómo esta afirmación se desarrolla en The Fire Within ya que las imágenes no son de Herzog, quien no propone hacer estrictamente otra biografía –como el caso de Fire of Love–, sino que sostiene que lo único que queda por hacer con esas imágenes, al igual que las vidas de los Krafft, es celebrarlas. Parte del valor de la propuesta –similar a Dosa– se encuentra en el rescate y uso del archivo de los vulcanólogos, portando la bandera de la búsqueda de imágenes adecuadas. Si bien esto es visible a lo largo de su filmografía entera, quizás estemos ante el ejemplo perfecto. Existe una emoción palpable inherente de su proceso de hacer la película, y no es olvidada, sino que es la que maneja las riendas discursivas: el narrador la contagia, y la duración elongada de los planos –fiel al material de los Krafft– habilita el asombro, el que sintió Herzog al momento de verlas por primera vez.

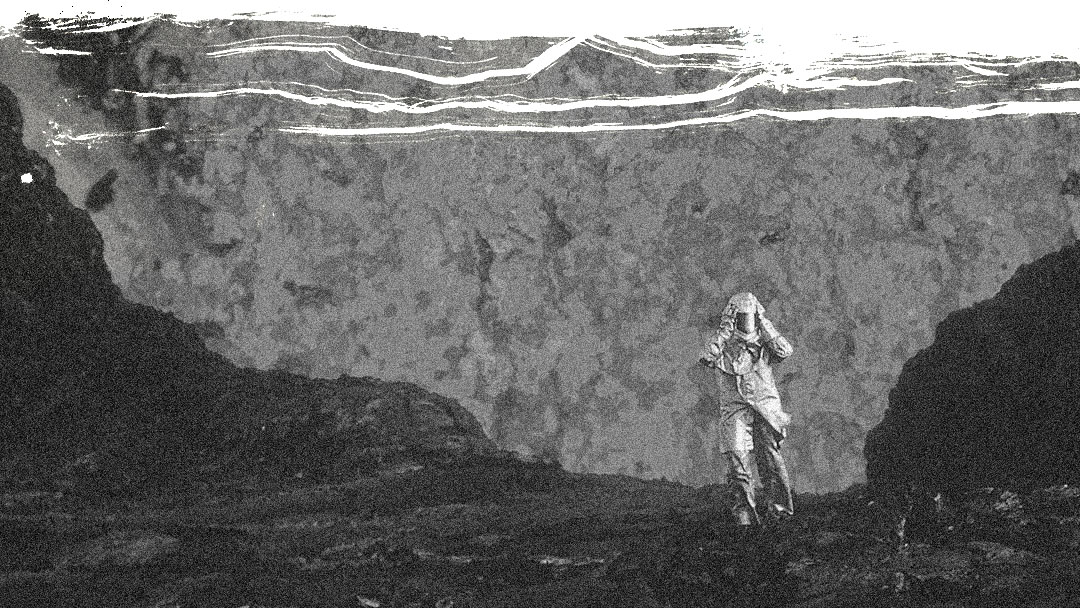

Katia y Maurice Krafft se sienten seres cercanos por la presentación que realiza Herzog a través de sus propios registros. Los primeros eran amateurs y fingían erupciones volcánicas con planos de ellos mismos siendo impactados por pequeñas rocas y vistiendo trajes hechos para la cámara. La voz en off apunta las particularidades del hecho: Katia parece poco convencida de lo que ocurre mientras Maurice le tira rocas, y un amigo de ellos finge estar asustado, lo que Herzog encuentra genuinamente gracioso. El director detecta que «de un momento a otro» las imágenes cambian y se vuelven grandiosas, extensas y más particulares. Los volcanes son vistos como nunca: filmados con detalle y precisión hasta que cada molécula del basalto es capturada; numerosos ángulos en los que la lava corre y Katia admira. Los Krafft acercan sus cámaras a los volcanes con el mismo objetivo que Herzog interroga su archivo casi treinta años después: para encontrar una verdad que solo ellos son capaces de notar. Esa forma de trabajar es muy propia no solo del documental, sino del cine mismo. Es ahí donde la tesis de Herzog cobra una coherencia total: los Krafft pasaron de hacer registros a ser cineastas.

La diferencia de criterio y objetivo entre ambas películas es lo que justifica su existencia: la capacidad de ver el mismo plano de lava surfeando por el basalto y que en la película de Herzog genere una adrenalina detenida, mientras que en la de Dosa se utiliza como un plano de dos segundos de mera transición, es un ejercicio asombroso e increíblemente involuntario. El problema de Fire of Love es que nos aleja de los Krafft al romantizar sus vidas mediante los propios recursos estéticos de la película. La animación, las gráficas y la tonalidad suave de la voz, combinada con lo etéreo de la música, componen pequeñas piezas de un puzzle ya antes visto y predecible de armar. No es que el grado de validación de un documental sea proporcional a su apego a la realidad. En cuanto alguien encuadra algo con una cámara, está ficcionalizando la realidad y deja a la luz esa parte de la vida que el realizador quiere que veamos. Tanto Fire of Love como The Fire Within construyen su propia verdad. No obstante la primera, en su búsqueda de crear una historia de amor, termina por mitificar a unos personajes que la película cree más cercanos. Usa las imágenes del archivo como medio para aproximarse, pero termina por olvidar que quizás esa sea la particularidad más interesante de toda la película. Le impone una estética rápida de causa y efecto que es contraria al modo de hacer cine de los Krafft, lo cual apunta a un posible signo de ignorancia sobre las imágenes.

Herzog se acerca al archivo de la misma forma en que los Krafft se acercaban a los volcanes: con tiempo y observación detenida. En su película Grizzly Man (2005) el ecologista Timothy Treadwell proyecta sus denuncias con el carácter de un activista televisivo y filma a los animales con el detenimiento de un documentalista en el parque nacional de Alaska. Junto a ese registro, Herzog comenta «capturaba momentos improvisados tan gloriosos, que los directores más grandes de Hollywood nunca podrían soñar (…) la escena parece haber terminado pero como documentalista, a veces las cosas caen de la nada (…) a veces las imágenes desarrollan su propia vida». La decisión de que una cámara continúe filmando es muchas veces involuntaria y, aunque quien filme no sea consciente de ello, siempre estará Werner Herzog para rescatarlos como cineastas. Lo increíble no es que se perciba el mismo patrón en los Krafft, sino que ellos también parecían conscientes de estar cambiando su manera de filmar los volcanes, las civilizaciones destruidas y los espacios como verdaderos documentalistas. Son las imágenes mismas las que nos acercan su costado más humano, algo que entendemos porque Herzog no sólo decide señalar, sino también celebrar.